Introduction

Créé en l’an 2000 par l’Institut Fraser et l’Institut économique de Montréal (IEDM) et distribués d’abord par le magazine L’Actualité et ensuite par le Journal de Montréal, le palmarès des écoles secondaires du Québec constitue une stratégie d’influence fondée sur la production d’information destinée au grand public.Footnote 1 Ces publications annuelles accordant un rang provincial et un score aux écoles visent à entraîner la réforme des établissements et des politiques éducatives en favorisant les comportements de marché chez les familles appelées à faire le choix d’une école secondaire pour leur enfant.

Publiés à l’automne au moment où les écoles ouvrent les processus d’admission, ces classements, qui revendiquent un million de lecteurs, ont réussi, lors de chacune de leurs publications, à enclencher un même débat sur le sujet de l’éducation au Québec au point de devenir une sorte de répétition annuelle en la matière. Depuis le premier palmarès, les opposants comme les défenseurs du projet répètent chaque année les mêmes arguments.

Les critiques font entendre que les palmarès correspondent à une publicité gratuite d’envergure nationale pour les écoles privées et publiques-sélectives qui trônent sans difficulté au sommet des classements en acceptant seulement les élèves les plus performants, et ne jouent donc pas selon les mêmes règles que les écoles publiques régulières dont l’accès doit être universel (Chouinard Reference Chouinard2008; Courcy Reference Courcy2009). Le camp des détracteurs soutient que ces classements ont pour effet d’amplifier les inégalités en faveur des familles les mieux dotées, comme en témoigne l’iniquité du taux d’accès à l’université qui est de seulement 15% pour les enfants provenant du réseau public régulier et de 60% chez ceux du privé (Kamanzi Reference Kamanzi2019b).

Le camp des laudateurs réplique que si une famille sur cinq fait le choix de l’école secondaire privée en payant de sa poche 40% de ce qu’il en coûte à l’État, c’est parce que de réels écarts qualitatifs existent entre les établissements. Pour eux, la concurrence oblige les établissements à innover, ce dont on ne saurait se priver de faire dans le domaine de l’enseignement (Ouellette Reference Ouellette2022). Plus encore, on souligne que l’enjeu des inégalités relève avant tout du ministère de l’Éducation, pas des parents qui se soucient de la qualité de l’enseignement; les palmarès n’étant au fond qu’une production d’information présentée comme des « outils aux parents, aux enseignants, aux politiciens » (Beaulieu Reference Beaulieu2009).

Partant du sujet éducatif, la querelle annuelle des classements se mute souvent en un débat sur les mérites des solutions de marché pour remédier aux enjeux de société. Cet objectif secondaire, recadrant le débat en opposant les libertés individuelles à l’action gouvernementale, figure aussi parfaitement à l’intérieur du programme libertarien des idéateurs des palmarès dont l’Institut Fraser et l’IEDM forment les principaux foyers au Canada depuis leur apparition.

Dans un premier temps, cet article a pour ambition de contribuer à l’étude des stratégies d’influence en tentant de vérifier si le marché scolaire de Montréal et de Laval a eu tendance en 20 ans à se rapprocher du projet libertarien en éducation tel que souhaité par les élaborateurs des palmarès, c’est-à-dire d’en faire un espace où des comportements de marché décideraient du sort des établissements : les moins bien classés subissant un déclin de leurs inscriptions au profit de leurs concurrents mieux classés.

Dans un deuxième temps, il est question de greffer cet article à l’études des inégalités scolaires au Québec en vérifiant si les flux d’élèves observés ont amplifié la ségrégation socio-économique entre les écoles de cette région en procédant à la comparaison sur 20 ans des corrélations entre le score qui leur est attribué dans les classements et les données socio-économiques de ces mêmes établissements, c’est-à-dire le taux d’élèves en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA), le taux d’élèves en retard lors de l’entrée en 4e secondaireFootnote 2 et les indices de défavorisation produits par le ministère de l’Éducation.

L’histoire des palmarès : une théorie économique de l’éducation

L’éducation constitue un sujet majeur pour les fondamentalistes du marché. Un véritable corpus profond d’une cinquante années de contributions existe désormais au point où il a été possible d’écrire l’histoire de cette tradition de pensée (Currie-Knight Reference Currie-Knight2019). Dans le livre souvent présenté comme l’ouvrage le plus emblématique de la mouvance libertarienne, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, l’économiste Murray Rothbard consacre un chapitre à la question de l’éducation dans lequel il présente l’école publique comme un « vaste système d’incarcération » reposant sur des subventions « immorales » et sur une « bureaucratie dictatoriale », dont il fallait « enclencher l’abolition » (Rothbard Reference Rothbard1973, 145–173).

Plus tard, David Boas, alors vice-président du plus important think tank libertarienFootnote 3 qu’est l’Institut Cato à Washington, dirigeait en 1991 l’ouvrage collectif Liberating schools, dans lequel il appelait à une « perestroïka de l’éducation » américaine (Boaz Reference Boaz1991, 49) par l’implantation de diverses solutions de marché appliquées à l’éducation publique, ce système dont les établissements ressemblaient désormais à des « usines soviétiques » (Boaz Reference Boaz1991, 21), comme les profit-seeking schools, tout en faisant rapport des conséquences, jugées uniquement bénéfiques, des privatisations de systèmes scolaires ailleurs dans le monde.

Ce mouvement intellectuel cherchant à réformer l’éducation par la logique de l’entreprise s’observe aussi chez Milton Friedman, qui affirmait que la meilleure chose à faire avec les écoles publiques était de les privatiser, ou selon sa formule : « Public schools: make them private » (Freidman Reference Freidman1995). Selon celui qui était aussi chercheur sénior à l’Institut Hoover, non seulement les lois du marché appliquées aux écoles engendreraient une émulation organisationnelle, mais les gains d’efficacité permettraient d’allouer moins de ressources collectivement à cette mission.

Au Québec, deux économistes ont été les premiers relais de ce mouvement de résistance à l’étatisation de l’éducation à la fin des années 1980. Dans le livre Le monopole public de l’éducation : l’économie politique de la médiocrité, Jean-Luc Migué et Richard Marceau concluaient que, face aux problèmes du système éducatif québécois (faible innovation, résultats scolaires laissant à désirer, coûts excessifs, endoctrinement de la jeunesse et expansion bureaucratique), « la solution prometteuse [est] la présence en parallèle d’un réseau élaboré d’institutions privées [et] le recours à l’instrument somme toute exclusif du vrai progrès des institutions, la concurrence » (Migué et Marceau Reference Migué and Marceau1989, 180).

Cette proposition de recourir aux mécanismes de marché en éducation sera aussi présente dans le livre Étatisme et déclin du Québec : Bilan de la Révolution tranquille (Migué Reference Migué1999, 59–82) qui sera le premier livre lancé par l’Institut économique de Montréal lors de son inauguration officielle en mars 1999. Soulignant que l’État échoue à tout ce qu’il entreprend (services de santé, éducation, retraites, culture, urbanisme), la remarque conclusive de Jean-Luc Migué—aussi Senior Fellow à l’Institut Fraser—permet d’identifier clairement le postulat idéologique de ces instituts libertariens : « l’étendue de l’intervention étatique [écrivait-il] est la mesure de l’échec de l’être humain comme animal social. […] L’État est, comme le vol ou le crime, un mal inévitable dans les sociétés libres. À cet égard, il faut voir dans l’explosion de l’étatisme depuis quatre décennies l’expression incontestable de la faillite de nos relations humaines, de notre humanisme » (Migué Reference Migué1999, 232).

L’essor d’une théorie économique de l’éducation a mené, durant les années 1980 et 1990, à la popularisation d’une solution de marché connue sous le nom des « vouchers » aux États-Unis. Celle-ci prenant la forme de « bons » ou de « chèques » d’étude remis par l’État aux familles afin de leur permettre de sélectionner l’école de leur choix plutôt que d’avoir à envoyer leur enfant par défaut à l’école de quartier—ceci sans avoir à payer directement le coût de l’instruction qui y est offerte. Le but étant de faire émerger un marché en plaçant les écoles publiques et privées en compétition pour le recrutement des élèves. De cette façon, l’offre et la demande obligeraient, à terme, les écoles n’attirant plus suffisamment de clientèle à fermer leurs portes voire à vendre leurs actifs immobiliers à d’autres entreprises-écoles dotées d’un meilleur modèle d’affaire plus apte à rentabiliser leurs services éducatifs.

Au Québec, cette idée a été reprise pendant un temps par l’Action démocratique du Québec lors des élections de 2003 et défendue par l’IEDM (ADQ 2003, 43; Presse canadienne 2003). Ailleurs au Canada, cette formule a pu compter sur d’autres relais en ayant fait la promotion comme les think tanks libertariens que sont l’Atlantic Institute for Market Studies à Halifax, le Frontier Centre for Public Policy à Winnipeg et l’Institut Fraser à Vancouver.

Néanmoins, le marché éducatif qu’on connaît aujourd’hui au Québec ne relève pas du principe des bons d’études, qui n’a jamais été implanté, mais plutôt d’aménagements politiques remontant aux réformes donnant suite au rapport Parent des années 1960, où a été institutionnalisée la coexistence de différentes formules de financement des établissements scolaires. Ceux-là pouvant être entièrement publics, entièrement privés ou semi-privés, c’est-à-dire subventionnés à 60% ou plus par l’État québécois. Selon les mots du ministre de l’Éducation de l’époque Jean-Guy Cardinal, en 1968, la loi 56 sur le financement des écoles « établit et reconnaît [disait-il] une saine concurrence entre le réseau public et un groupe d’institutions privées (Aubé Reference Aubé1969, 36). Cette concurrence entre types d’établissement a mené durant les années 1970 à la mobilisation de syndicats et de membres du Parti Québécois à réclamer la fin du financement public des établissements semi-privés (Paquet Reference Paquet1976, D15); une revendication qui s’est plutôt conclue par l’instauration d’un moratoire sur l’ouverture de nouvelles écoles de ce type par le gouvernement du Québec en 1977 et qui fut levée dix ans plus tard (Bellefeuille Reference Bellefeuille1977, A11; Presse Canadienne 1987, A9).

Surtout, une importante réforme en 1997 de la loi sur l’instruction publique doit être évoquée pour rappeler ce qui paramètre aujourd’hui le marché scolaire québécois. Ce qui était alors le projet de loi 180, a élargi l’autonomie des établissements, a rendu possibles des dérogations pour la création de projets pédagogiques particuliers, a permis aux écoles publiques des collectes de fonds (incluant des contributions d’entreprises) et a autorisé la facturation aux familles pour des activités extra-scolaires (Québec 1997); le tout favorisant l’amplification d’inégalités entre écoles, incluant les écoles publiques, au bénéfice des communautés locales les mieux dotées.

C’est donc dans ce contexte de la fin des années 1990 que sont créés les classements d’écoles de l’Institut Fraser destinés aux familles de plusieurs provinces canadiennes afin de favoriser le développement de comportements de marché en éducation. Cependant, bien que ces classements aient été produits aussi depuis 20 ans pour l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario, ce n’est qu’au Québec qu’ils ont bénéficié à chaque édition du relais d’un média grand public.

Le Palmarès des écoles secondaires du Québec, produit conjointement par l’Institut Fraser et l’IEDM depuis l’an 2000 et seulement par l’Institut Fraser après 2008, a été offert gratuitement à deux médias québécois majeurs qui l’ont imprimé et distribué à chaque fois à leur lectorat sous la forme d’une édition spécialement dédiée à cette initiative. Ce fut le cas d’abord du magazine L’Actualité de 2000 à 2008 et du Journal de Montréal ensuite.

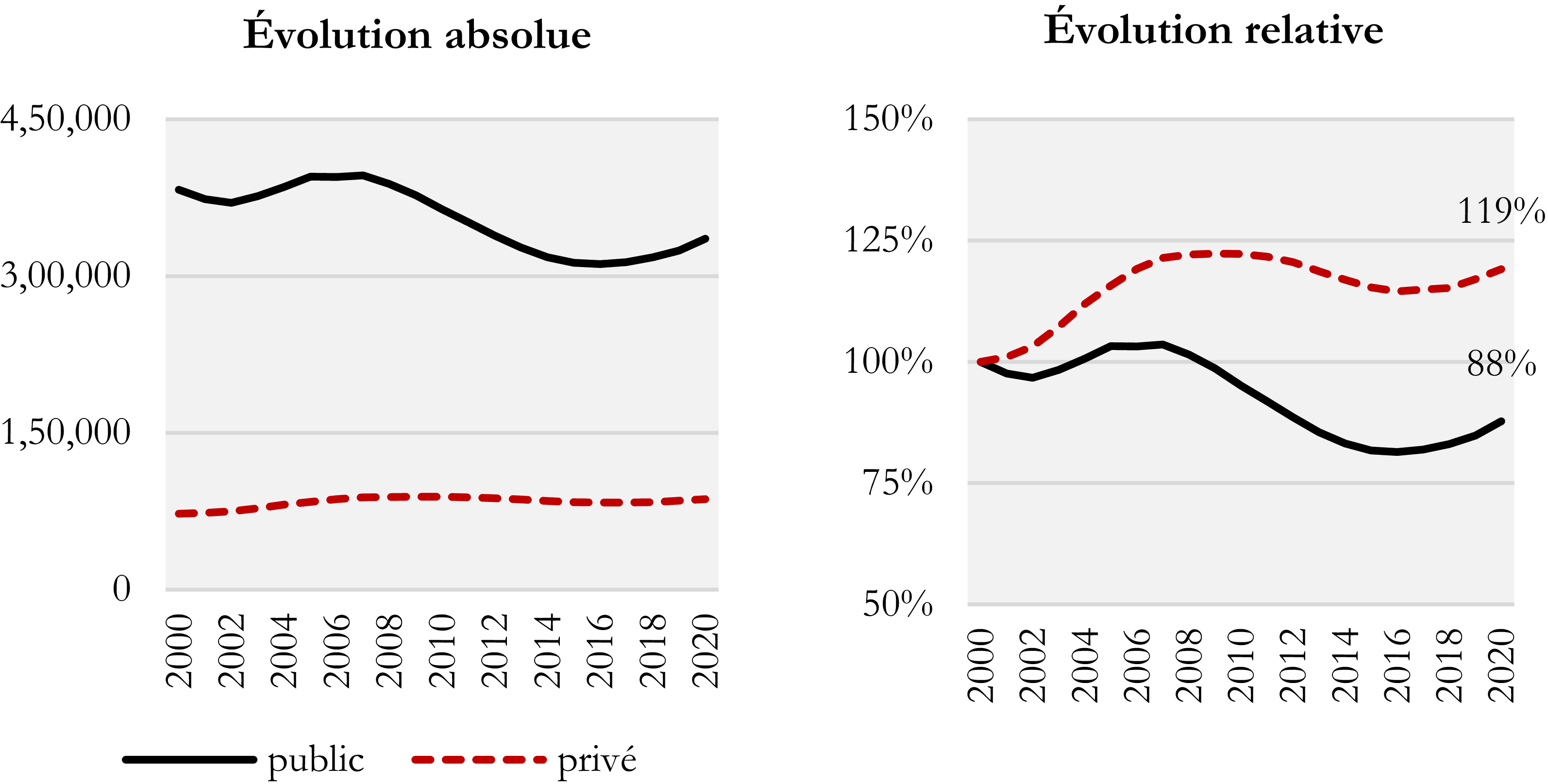

Comme l’illustrent les graphiques de la figure 1, ces classements ont été diffusés pendant deux décennies marquées par une transformation notable de la démographie scolaire au Québec où les effectifs totaux de toutes les régions ont évolué de -7%, perdant 32 911 élèves, passant de 455 283 à 422 372 de 2000 à 2020. Cette concurrence accrue entre les établissements s’est soldée par une croissance de 19% de la fréquentation des écoles secondaires privées et un déclin de 12% de celles du réseau public.

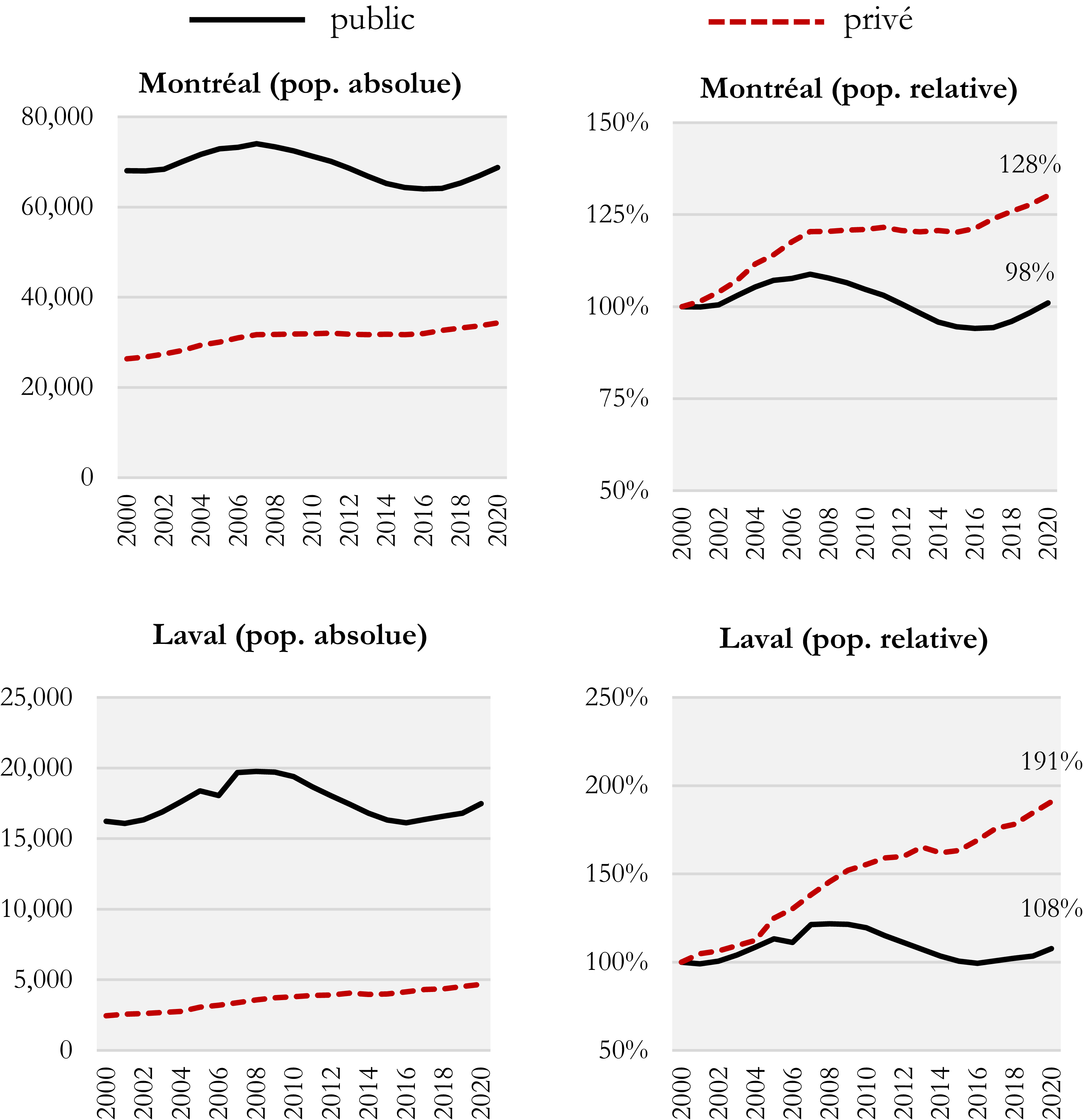

Comme le montrent les graphiques de la figure 2, dans les marchés scolaires de Montréal et de Laval, c’est plutôt une croissance totale des effectifs d’élèves du secondaire de 9% à Montréal et de 18% à Laval qui est à l’oeuvre sur la même période. À Montréal, les effectifs du privé ont crû de 28% pendant que ceux du réseau public déclinaient de 2%. À Laval, les écoles privées ont pratiquement doublé leur population avec des gains 91% pendant que celle des écoles publiques augmentait de 8%.

Figure 1. Évolution de la population scolaire secondaire de toutes les régions du Québec 2000 à 2020Footnote 4 .

Figure 2. Évolution de la population scolaire secondaire à Montréal et à Laval de 2000 à 2020.

En plus de ces flux substantiels de populations scolaires sur vingt ans qui se font au bénéfice des écoles privées, l’évolution des inégalités économiques de la métropole de Montréal doit être évoquée. Il est connu que ce sont les grandes villes canadiennes qui montrent les inégalités économiques les plus considérables et où celles-ci ont le plus augmenté (Fong Reference Fong2017, 12). De même, ce sont les régions urbanisées qui sont le plus concernées par les phénomènes de l’embourgeoisement ainsi que par l’installation de populations issues de l’immigration moins bien dotées en capital économique, social et culturel—des facteurs reconnus depuis longtemps comme hautement corrélés avec le succès scolaire (Bourdieu et Passeron Reference Bourdieu and Passeron1964, Reference Bourdieu and Passeron1970).

Ce croisement de facteurs économiques et démographiques ajoute à la pertinence d’étudier les effets de l’amplification de la concurrence souhaitée par les organisations ayant conçu les palmarès sur la composition démographique des établissements scolaires de manière longitudinale.

Comportements de marché et classements des écoles

La littérature internationale souligne que l’ajout d’information visant à amplifier les comportements de marché peut avoir de réels effets sur les familles appelées à choisir d’une école ainsi que sur la diversité des populations fréquentant les établissements scolaires. À ce titre, plusieurs simulations informatiques et recherches empiriques montrent que plus un système éducatif est libéralisé, plus il tend vers l’inégalité : les écoles pouvant être sélectives accaparant les élèves à haut potentiel et les autres se retrouvant avec un surnombre d’élèves en difficulté (Epple et Romano Reference Epple and Romano1998; Valenzuela, Bellei, et Ríos Reference Valenzuela, Bellei and Ríos2014; Adnett, Bougheas, et Davies Reference Adnett, Bougheas and Davies2002; Forsberg Reference Forsberg2018).

Plusieurs pays ont implanté des mécanismes de marché sous la forme de bons d’étude. La littérature les concernant est vaste et demeure traversée depuis des décennies par de réels débats quant à leurs effets en éducation. Aux États-Unis, une revue de littérature conclut que les « vouchers » n’avaient pas d’effet significatif sur la performance des élèves (Rouse et Barrow Reference Rouse and Barrow2009). D’autres recherches démontrent une amplification de la ségrégation raciale, religieuse ou socio-économique dans les marchés scolaires concernés (Levin Reference Levin1998; Brunner, Imazeki, et Ross Reference Brunner, Imazeki and Ross2010; Brandén et Bygren Reference Brandén and Bygren2018). Néanmoins, d’autres études, elles aussi nombreuses, arrivent à des conclusions inverses soulignant des gains modérés en termes de performance et de coûts de fonctionnement ainsi que des effets « substantiels » allant dans le sens opposé à la ségrégation socio-économique dans les marchés éducatifs (Morgan, Petrosino, et Fronius Reference Morgan, Petrosino and Fronius2015; Shakeel, Anderson, et Wolf Reference Shakeel, Anderson and Wolf2021).

Cette hétérogénéité de la littérature concernant les bons d’étude s’explique par la diversité des marchés scolaires qu’ils viennent remplacer (Epple, Romano, et Urquiola Reference Epple, Romano and Urquiola2017), car ceux-ci relèvent de paramètres préexistants qui ne sont pas les mêmes partout comme les lois scolaires, le droit des écoles de sélectionner les élèves ou non, leur l’obligation ou pas d’accueillir des élèves en difficulté, le degré d’hétérogénéité de la population du marché concerné et d’autres éléments qui influencent la concurrence entre établissements comme la quantité d’écoles et les distances géographiques. Pour tenir correctement compte des conséquences de l’amplification des comportements de marché découlant, par exemple, de l’implémentation de bons d’étude, il importe donc de procéder à des études de cas localisées afin de mesurer l’intensification de la concurrence sur un même marché scolaire configuré selon les mêmes paramètres dans la durée, comme cet article entend le faire.

En ce qui concerne les classements, leurs conséquences sont plus évidentes lorsqu’ils sont diffusés à grande échelle. Aux Pays-Bas, une étude sur les effets des classements des écoles secondaires a démontré que les écoles recevant de bons scores voyaient leurs inscriptions augmenter dès l’année suivante (Koning et van der Wiel Reference Koning and van der Wiel2013). Le même phénomène a été observé au Portugal, avec des effets amplifiés sur les écoles privées (Nunes, Reis, et Seabra Reference Nunes, Reis and Seabra2015). En Tanzanie, les classements d’écoles montrent un effet à la hausse de leur performance, mais aussi de l’expulsion des élèves en dernière année où ont lieu les évaluations (Cilliers, Mbiti, et Zeitlin Reference Cilliers, Mbiti and Zeitlin2021). Aux États-Unis, lorsque disponibles, les informations liées à la performance des écoles influent sur le choix des familles en faveur de celles ayant les meilleurs scores (Hastings et Weinstein Reference Hastings and Weinstein2008).

Si historiquement au Canada le libre-choix scolaire et l’existence des écoles privées sont des droits constitutionnels remontant à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, l’accroissement de l’intérêt des parents pour la sélection des établissements scolaires s’amplifie depuis les années 1970. Bossetti et Gereluk (Reference Bosetti and Gereluk2016) expliquent que c’est dans un contexte d’anxiété économique, particulièrement présent dans la classe moyenne, que davantage de familles se sont mises à souhaiter offrir à leur enfant une éducation allant au-delà de celle qui était offerte dans l’établissement scolaire du quartier. Alimenté par le contexte de fin des Trente Glorieuses, ce gain d’intérêt pour la réputation des établissements s’alignait dans le sens d’une volonté de promotion sociale des enfants, de maximisation du succès économique, de préservation du capital culturel et de sécurisation d’opportunités de carrières dans un contexte où les diplômes gagnaient en importance sur le marché de l’emploi (Bosetti et Gereluk Reference Bosetti and Gereluk2016, 100–111).

Au Québec, en matière de marchés scolaires, une thèse sur les processus de choix d’une école par les parents a été faite avec 27 sujets interviewés, mais n’aborde que de manière négligeable l’importance des palmarès (Castonguay-Payant Reference Castonguay-Payant2020). Dans un mémoire portant sur la régulation marchande portant sur quatre écoles à Montréal, l’influence des palmarès est présumée, mais pas mesurée (Desjardins Reference Desjardins2006, 22). Dans une autre thèse ayant procédé à 30 entrevues avec des parents immigrants en contexte montréalais, la place d’une école dans les palmarès figure comme premier critère lorsque vient le temps de choisir un établissement secondaire pour plusieurs familles interrogées (Grenier Reference Grenier2020, 148). Aussi chez des parents immigrants, les palmarès participent aux processus de construction des réputations des écoles en aidant à leur attribuer une spécialisation ou une place dans la hiérarchie des établissements (Grenier et Magnan Reference Grenier and Magnan2022, 341).

Concernant leurs effets sur les écoles, la seule recherche empirique au Québec traitant des palmarès concluait que l’accroissement de la concurrence n’avait pas fait diminuer les écarts de performances entre écoles comme l’affirment leurs défenseurs (Bélisle, Belzile, et Gagné Reference Bélisle, Belzile and Gagné2005), mais de les amplifier en faveur des écoles privées de 2001 à 2007 (Desjardins, Lessard, et Blais Reference Desjardins, Lessard and Blais2009). Néanmoins, cette étude ne traite pas de l’impact des scores accordés aux écoles sur la démographie des établissements ni de leurs effets sur la diversité socio-économique des élèves les fréquentant.

Question de recherche, hypothèses et catégories déductives

En un demi-siècle d’étude du lobbying, tant de spécialistes ont mis en garde leurs contemporains quant au péril qui consiste à démontrer de manière causale une influence sur les processus politiques. Dû à l’extrême difficulté qui consisterait à isoler la variable « palmarès » parmi toutes les sources d’influence de la transformation d’un marché scolaire, il convient mieux de viser une autre démonstration.

Plutôt que d’avoir cherché à démontrer l’influence d’activités de lobbying sur le gouvernement fédéral américain, la plus grande enquête à ce jour déployée par l’équipe de Baumgartner (Reference Baumgartner, Berry, Hojnacki, Kimball and Leech2009) a plutôt tablé sur une formule comparative. Celle-ci consistait à étudier l’évolution des politiques publiques sur le long terme de manière à voir si certaines politiques se rapprochaient ou s’éloignaient des objectifs des lobbies, des groupes d’intérêt, de pression ou d’influence.

L’objectif déclaré des palmarès est de mettre en concurrence les établissements afin de favoriser l’émulation des pratiques éducatives et organisationnelles. La stratégie étant de créer un effet sur le système éducatif de façon à ce que, en « votant » avec leurs enfants, les familles engendrent une pression sur les écoles délaissées de manière à voir ces dernières se réinventer afin de renverser la situation pour regagner les élèves perdus.

Ainsi, du point de vue théorique, on peut élaborer une hypothèse générale fondée sur des flux démographiques. En consultant les indicateurs des écoles, comme le score sur 10 et le rang dans le classement, les familles qui en ont les moyens sélectionneront plus aisément les écoles mieux classées, produisant ainsi avec les années des effets migratoires d’enfants des écoles faiblement cotées vers d’autres dont le score est plus élevé. Ce raisonnement se formule ainsi : les écoles maintenant un faible score ainsi que celles dont le score diminue significativement dans la durée devraient voir leurs effectifs décliner; et, inversement, les écoles maintenant un score élevé ainsi que celles dont le score augmente significativement dans la durée devraient voir leurs effectifs rester stables ou croître.

Cette hypothèse à deux versants demande par déduction de créer quatre catégories d’écoles à analyser pour étudier l’évolution de leur population : 1) les écoles qui demeurent en haut de classement, 2) celles qui demeurent au bas, 3) les écoles qui progressent, et 4) les écoles qui déclinent.

Méthodologie et données

Si les palmarès constituent la seule stratégie d’influence ayant persisté dans la durée, leur publication a connu une irrégularité. De 2009 à 2013, les palmarès ne sont pas publiés ou partiellement publiés dû à des délais de communication des résultats trop longs de la part du ministère de l’Éducation rendant impossible la production à temps des palmarès à l’automne. Un palmarès partiel est néanmoins publié par le Journal de Montréal en 2010 et l’Institut Fraser a calculé rétroactivement les scores des écoles dans son palmarès de 2014 jusqu’en 2020. Les palmarès ont ensuite été interrompus durant les années pandémiques en raison des difficultés d’enseignement et d’évaluation rendant impossible la production de palmarès par l’Institut Fraser. Néanmoins, en combinant les deux périodes de publication continue, on se retrouve néanmoins avec 16 palmarès complets de 2000 à 2008 et de 2014 à 2020. Malgré cette discontinuité, cet article vise surtout à évaluer l’évolution des populations des établissements secondaires à Montréal et à Laval en tenant compte des effets accumulés sur 20 ans par les palmarès.Footnote 5

Les écoles retenues

Un choix méthodologique fait par les élaborateurs des palmarès depuis leur première édition en l’an 2000 mérite d’être discuté. On peut en effet douter de la pertinence de placer dans un même classement des écoles destinées aux élèves réguliers avec d’autres ayant des vocations particulières, comme l’école Rosalie-Jeté, réservées aux filles-mères, ou des écoles comptant 100% d’élèves en retard ou HDAA. On peut aussi être sceptique de l’inclusion dans les classements de très petites écoles religieuses (juives, adventistes, évangéliques, musulmanes ou arméniennes) qui ne visent pas à recruter des enfants des autres religions.

Pour cette étude, il a donc été décidé de limiter le marché scolaire étudié en fonction de ces contraintes objectives en excluant les établissements à statut particulier que sont les écoles réservées aux raccrocheurs, celles dédiées aux élèves HDAA ainsi que les écoles religieuses, puisqu’ils constituent des marchés distincts. Bien qu’elles n’entrent pas en concurrence directe avec les écoles francophones, les écoles anglophones ont été retenues, car elles représentent le tiers des établissements de la région, mais aussi parce qu’elles comptent une proportion importante d’écoles semi-privées et totalement privées; ce qui en fait un segment hautement compétitif du marché scolaire de Montréal et de Laval. Ce à quoi s’ajoute le fait que les palmarès ont toujours été produits dans les deux langues depuis la première édition en l’an 2000.

Aussi, plusieurs choix méthodologiques ont dû être faits afin d’assurer la qualité de la comparaison. De 2000 à 2020, dû à l’évolution de leur démographie, des commissions scolaires ont procédé à quelques fusions d’écoles.Footnote 6 Pour tenir compte de ces changements, les populations des écoles fusionnées ont été combinées rétroactivement et les scores—et autres données—ont aussi été ajustés de manière pondérée en tenant compte du nombre d’élèves de chaque établissement. Également, quelques écoles ont été inaugurées quelques années après le premier palmarès et y ont été évaluées de manière continue par la suite. Elles sont donc intégrées à l’analyse.Footnote 7 Aussi, toutes les écoles ayant une durée de vie trop courte ou présentant des résultats inconsistants ont été écartées, c’est souvent le cas des écoles de petite taille n’ayant pas suffisamment d’élèves de 5e secondaire pour figurer chaque année dans le palmarès.

Une fois ces choix méthodologiques faits, il reste, à Montréal et à Laval, 108 écoles secondaires ayant été évaluées de manière continue dans les palmarès et qui s’avèrent pertinentes pour la présente étude. Les régions administratives de Montréal et de Laval ont été retenues, car, lorsque combinées, elles forment l’espace géographique québécois comptant la plus grande concentration d’écoles, ce qui en fait un espace particulièrement propice à la concurrence entre établissements. De surcroît, l’explosion de la population de Laval caractérisée par l’installation massive de familles durant les deux décennies retenues en fait une zone d’étude essentielle à retenir considérant les effets de cette évolution démographique sur son marché scolaire.

Résultats

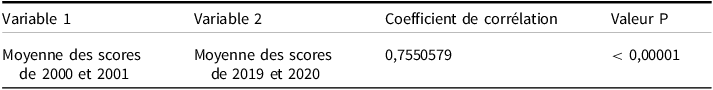

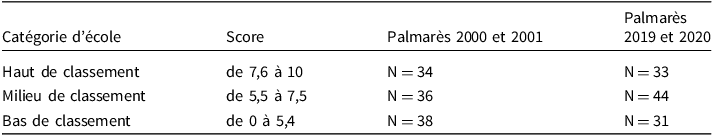

De prime abord, une analyse comparant le score moyen des deux premiers palmarès (2000 et 2001) avec ceux des deux derniers (2019 et 2020) montre qu’au portrait général, essentiellement, les écoles restent à leur place. Comme le montre le tableau 1, on remarque que le score qu’obtenait une école lors des deux premiers palmarès demeure très fortement corrélé à celui qu’elle aura deux décennies plus tard (r = 0,76).

Tableau 1. Barèmes de classification des catégories d’écoles

Tableau 2. Barèmes de classification des catégories d’écoles

Néanmoins, en regardant plus en détail la distribution des données, plusieurs écoles en milieu de classement ont effectivement vu leur score évoluer avec les années. Tel que le montre la figure 3, toutes les écoles situées au sud de la diagonale ont vu leur score s’améliorer en 20 ans et inversement pour celles situées au nord. On notera toutefois que toutes les écoles ayant reçu les meilleurs scores, situées à l’extrémité nord-est, sont restées en tête de palmarès. Plus encore, ces écoles sont toutes privées à l’exception de quelques écoles publiques sélectives ayant des programmes d’éducation internationale.

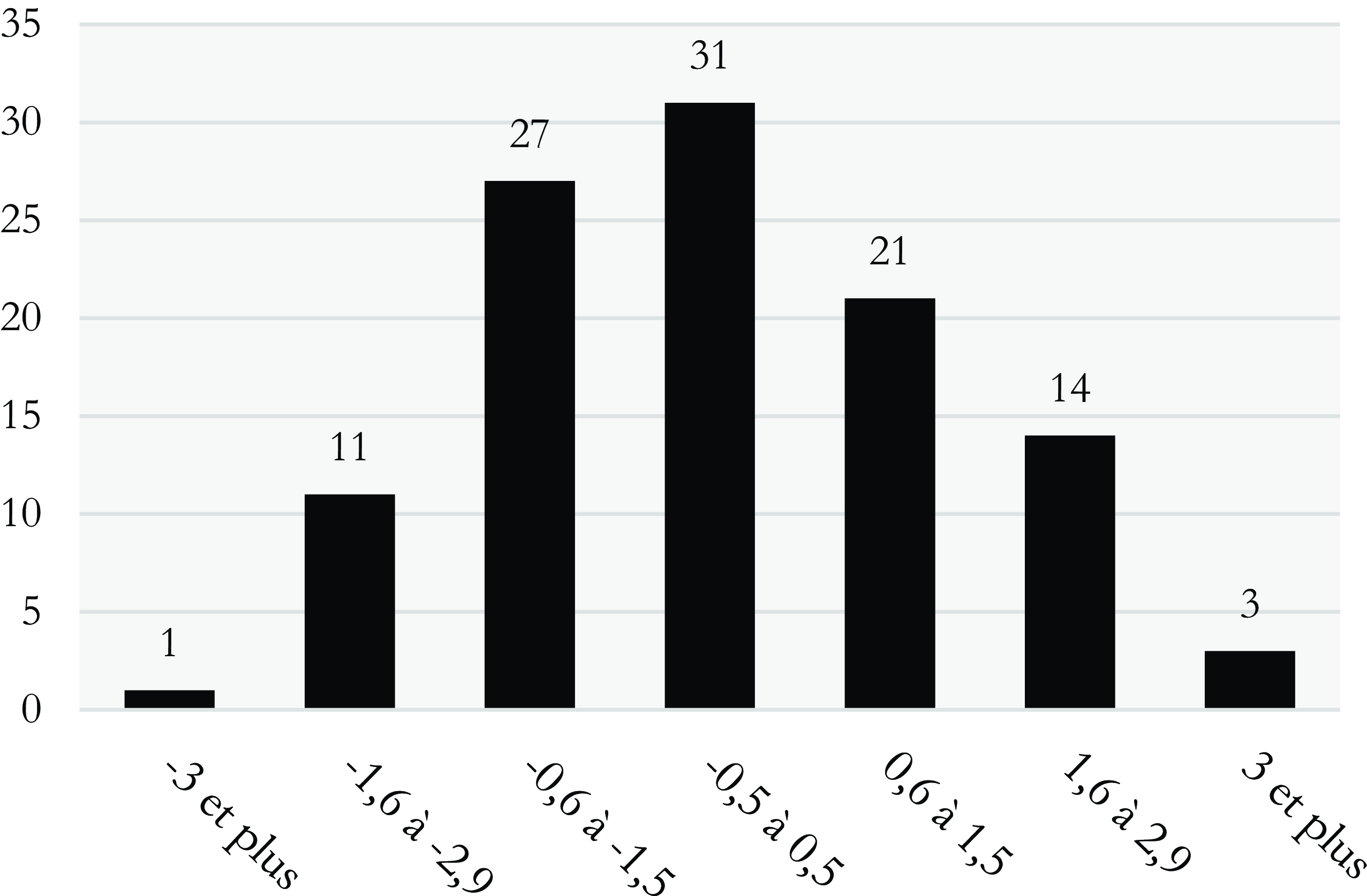

Plus précisément, une analyse de fréquences illustrée par la figure 4 montre l’amplitude de l’évolution des scores sur la durée. Si 31 écoles ont sensiblement le même score (variant à la hausse ou à la baisse de 0 à 0,5 point sur 10), 48 écoles ont vu le leur évoluer modérément de 0,6 à 1,5 point, 25 écoles ont évolué de manière marquée de 1,6 à 2,9 points; et 4 ont progressé ou décliné de façon exceptionnelle de 3 points ou plus.

Figure 3. Nuage de points comparant les scores moyens des écoles lors des deux premiers et deux derniers palmarès de la période retenue (N =108)Footnote 8 .

Figure 4. Fréquence de l’évolution des scores sur dix points des écoles de 2000 à 2020 (N = 108).

Évolutions démographiques

Cette étude vise à vérifier si des liens peuvent être établis entre les scores attribués aux écoles dans les palmarès et leur démographie, ceci en les rangeant dans les quatre catégories élaborées plus haut : 1) les écoles qui restent en haut de classement, 2) celles qui restent au bas, 3) celles qui progressent, et 4) celles qui déclinent.

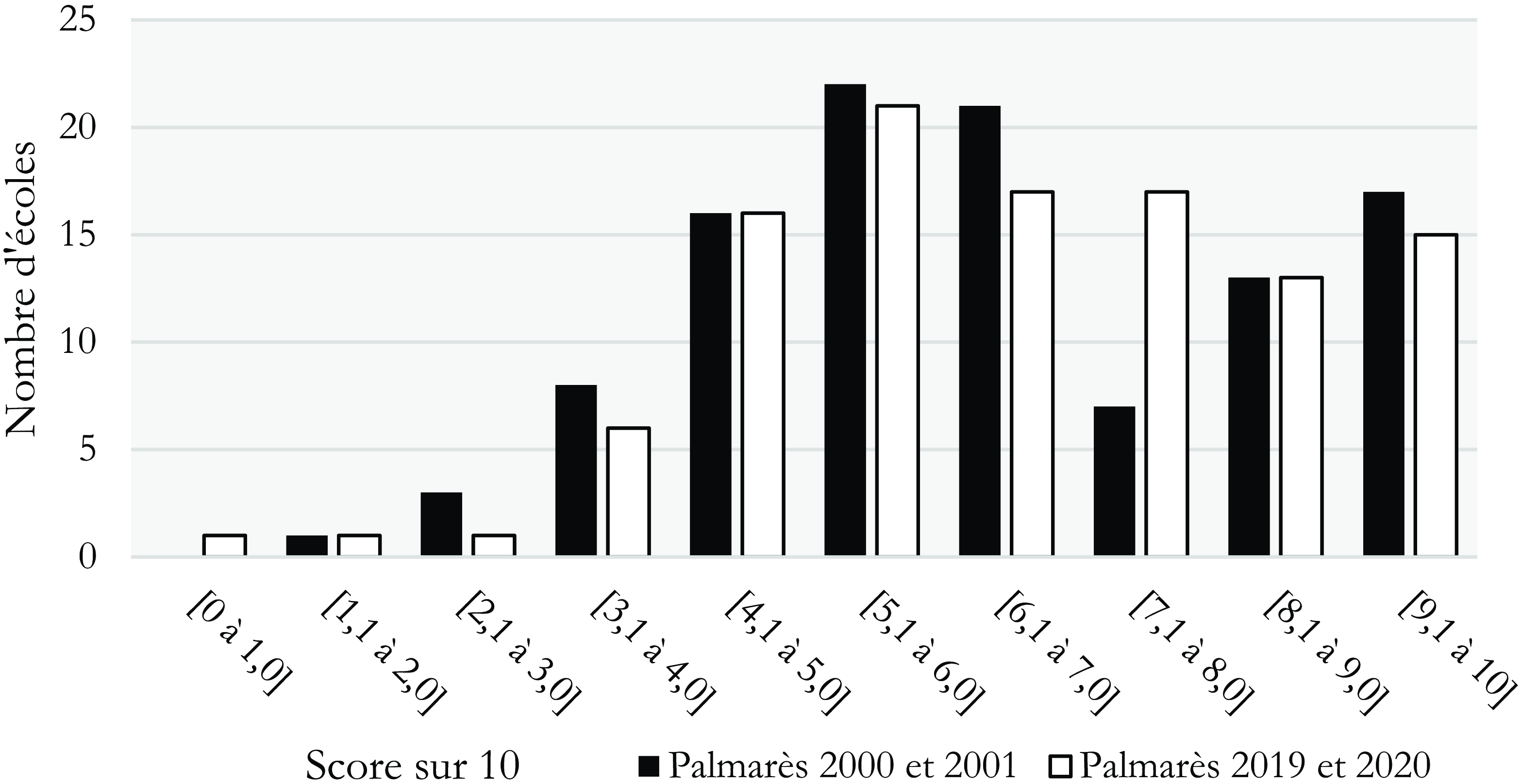

Pour définir les catégories d’écoles de haut et de bas de classement, il a été décidé de les classer en trois tiers. Comme l’illustre la figure 5, en ayant exclu les écoles religieuses et celles réservées aux élèves en retard ou en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA), dont les scores sont souvent très faibles, on remarque que très peu d’écoles régulières reçoivent un score inférieur à 3 sur 10.

Figure 5. Comparaison de la fréquence des scores des écoles en fonction des deux premiers et derniers palmarès (N=108).

En conséquence, il a été décidé de répartir les écoles en tenant compte de cette distribution des scores à partir des seuils listés dans le tableau 2.

En 20 ans de palmarès, l’écart-type des scores reste stable (de 2 sur 10), dû à la standardisation à laquelle procèdent les élaborateurs des palmarès. Il a donc été décidé de définir à un écart-type le seuil nécessaire pour considérer qu’une école progresse ou décline de manière significative. Ainsi, 14 écoles ont progressé d’un écart-type ou plus et 8 ont décliné d’une même mesure.

Ensuite, pour statuer qu’une école reste en haut ou en bas de classement, il a été défini qu’un établissement devait figurer dans la même catégorie dans au moins 80% des palmarès. Tous ces paramètres donnent les résultats illustrés à la figure 6 .

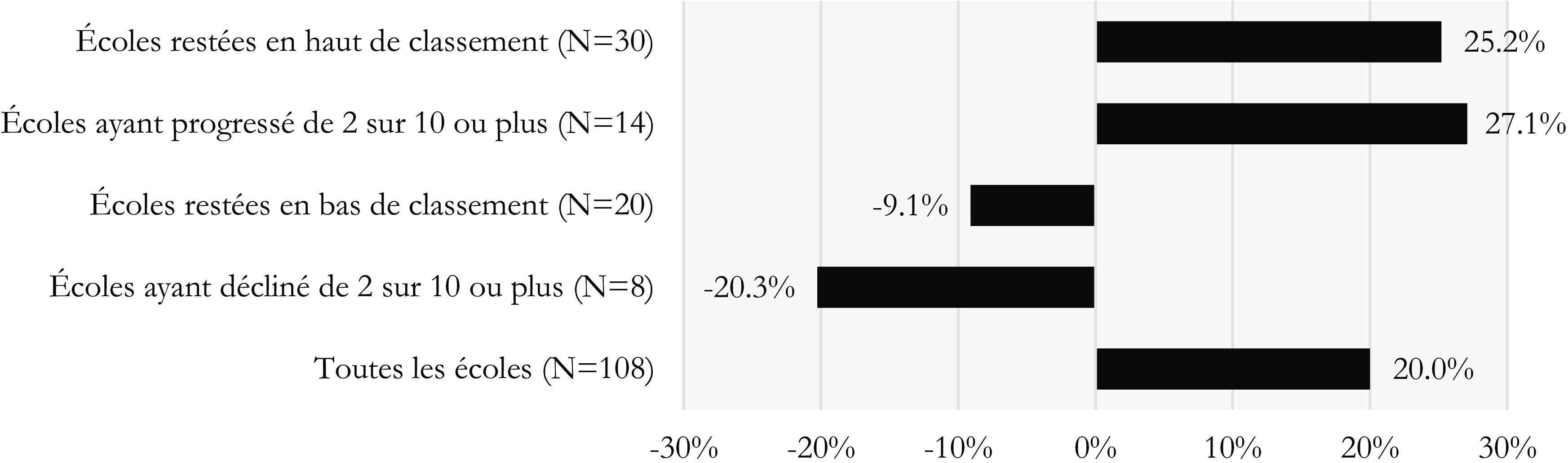

Ces résultats montrent qu’une quantité de familles de Montréal et de Laval agissent effectivement dans le sens des informations produites par les palmarès concernant les écoles restées en bas de classement (− 9,1%) ou ayant décliné de 2 sur 10 ou plus (− 20,3%). L’effet démographique est moins observable quant aux écoles qui sont restées en haut du classement (+25,2%) ainsi que celles ayant progressé de 2 sur 10 ou plus (+27,1%), bien que ces chiffres soient supérieurs à l’évolution démographique de l’ensemble des écoles de Montréal et de Laval retenues pour cette étude (+20,0%).

L’impact de la ségrégation scolaire sur les scores des écoles

L’autre pan de cette étude vise à évaluer la nature de ces flux démographiques sur la composition socioéconomique des écoles dans un contexte d’accroissement des comportements de marché. Trois types de données peuvent aider à voir si, sur 20 ans, le score des écoles dépend davantage d’une ségrégation croissante des élèves dans différentes écoles. Ces données sont, par école : 1) le taux d’élèves HDAA; 2) le taux d’élèves en retard scolaire; et 3) les indices de défavorisation des écoles publiques calculés par le ministère de l’Éducation.

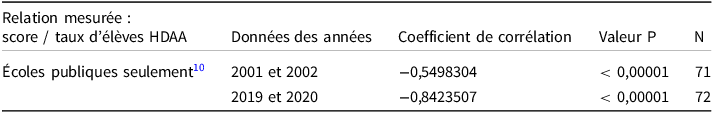

Élèves HDAA

Depuis l’année 2001, le ministère calcule le taux d’élèves HDAA dans les écoles publiques.Footnote 9 En comparant les données des palmarès de 2001 et 2002 avec celles de 2019 et 2020, on constate une croissance notable de la relation entre le taux d’élèves HDAA dans les écoles publiques de Montréal et de Laval et leur score dans les palmarès. Comme le montre le tableau 3, la relation croisant ces deux variables montrait déjà une forte corrélation inverse en 2001–2002 et celle-ci s’est amplifiée de manière évidente en 2019–2020, passant de −0,55 à −0,84.

Ces résultats signalent un lien croissant statistiquement significatif entre le score affiché dans les palmarès et le nombre d’élèves HDAA instruits dans les écoles publiques. Plus encore, ces données permettent même de remettre en question la valeur intrinsèque des palmarès, car avec une telle corrélation, il vaudrait mieux statuer que les scores n’évaluent pas tant les méthodes pédagogiques des écoles (chose qui n’a d’ailleurs jamais été démontrée par les concepteurs des palmarès) que le nombre d’élèves HDAA qu’elles accueillent.

Outre des migrations d’élèves plus performants hors des écoles faiblement cotées dans les palmarès, il faut souligner que, sur deux décennies, d’autres mécanismes ont sans doute aussi contribué à l’augmentation d’élèves HDAA dans les écoles figurant au bas des classements. Entre autres, on peut penser à l’ajout dans les écoles publiques de personnel pédagogique doté de compétences diagnostique; ceci augmentant de facto le nombre d’élèves concernés par un plan d’intervention—un phénomène évidemment plus spécifique aux milieux défavorisés.

Élèves en retard

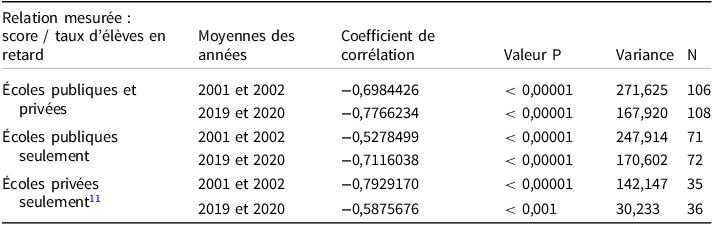

Comme l’illustre le tableau 4, l’évolution est similaire, mais avec moins d’évidence, lorsqu’on se penche sur le taux d’élèves en retard dans les écoles. À ce titre, les données des écoles privées sont aussi disponibles depuis 2001.

On voit ainsi qu’au portrait général, les scores des écoles sont davantage corrélés de manière inversée au nombre d’élèves en retard qu’elles contiennent, passant de −0,698 à −0,777 en deux décennies. Néanmoins, cette amplification relève surtout du changement qui s’est déroulé dans les écoles publiques. En effet, on observe que la distribution des élèves en retard évolue de manière asymétrique lorsqu’on approfondit la comparaison en séparant les écoles publiques et privées. La relation s’aggrave dans les écoles publiques lorsqu’on compare leur score avec leur taux d’élèves en retard passant de −0,528 à −0,712 en 20 ans; ceci signifiant que les écoles publiques sont bien plus inégalitaires en termes d’inclusion des élèves en retard qu’elles ne l’étaient lors des premiers palmarès.

Inversement, du côté des écoles privées, le phénomène s’atténue sensiblement, passant de −0,793 à −0,588. Ceci signifie que le score des écoles privées est désormais moins déterminé par leur nombre d’élèves en retard lorsqu’on les compare entre elles. Ceci s’explique par un fait observable dans les données disponibles : les écoles privées sont désormais beaucoup plus homogènes en termes de taux d’élèves en retard. En d’autres mots, les écoles privées ont adopté sur le long terme un même comportement qui est de réduire et limiter le nombre d’élèves en retard qu’elles accueillent. Ceci se confirme en observant la variance du taux d’élèves en retard des écoles privées de 2001–2002 qui était de 142,1 et qui a été divisé par 4,7 pour diminuer à 30,2 en 2019–2020. Si la variance a aussi diminué dans les écoles publiques, elle n’est divisée que par un facteur de 1,45 passant de 247,9 à 170,6 sur la même période.

À ce titre, une tendance générale est à l’oeuvre au Québec sur les 20 ans étudiés. Les écoles privées autant que publiques contiennent moins d’élèves en retard comme en témoignent les données disponibles à Montréal et Laval. Dans les écoles privées, le taux moyen d’élèves en retard par école a diminué de plus de la moitié, passant de 12,2% à 5,5%; alors que dans les écoles publiques, une diminution s’observe également, mais avec moins d’intensité, passant de 28,4% à 19,8%; soit une diminution de près d’un tiers.

Cette diminution générale des élèves en retard sur ces deux décennies dans les écoles québécoises peut s’expliquer par la multiplication des alternatives au diplôme d’études secondaires, leur permettant de sortir du programme régulier plutôt que d’avoir à accumuler les retards scolaires ou de terminer leur scolarité sans diplôme. Cette stratégie sur laquelle les gouvernements québécois ont considérablement misé durant les deux décennies de la période étudiée a bien fait augmenter le taux de diplomation et qualification selon les données du ministère de l’Éducation passant de 71,2% en 2000 à 81,8% en 2020 (Québec 2023, 8).

Néanmoins, il faut noter que les données affichées dans les palmarès faisant état du taux d’élèves en retard dans les écoles ne donnent aucune précision sur l’ampleur des retards scolaires des élèves qui peuvent être beaucoup plus prononcés dans les écoles publiques régulières où le redoublement ne mène pas au congédiement tel que c’est le cas dans les écoles privées ou publiques sélectives.

Enfin, ces nuances ne doivent pas faire oublier que le phénomène observé était maintenant plus évident que jamais en 2019–2020 : les élèves en retard se concentrent davantage en 20 ans dans les écoles situées au bas des palmarès et ces élèves sont maintenant distribués de manière bien plus inégalitaire entre les écoles publiques.

Indices de défavorisation

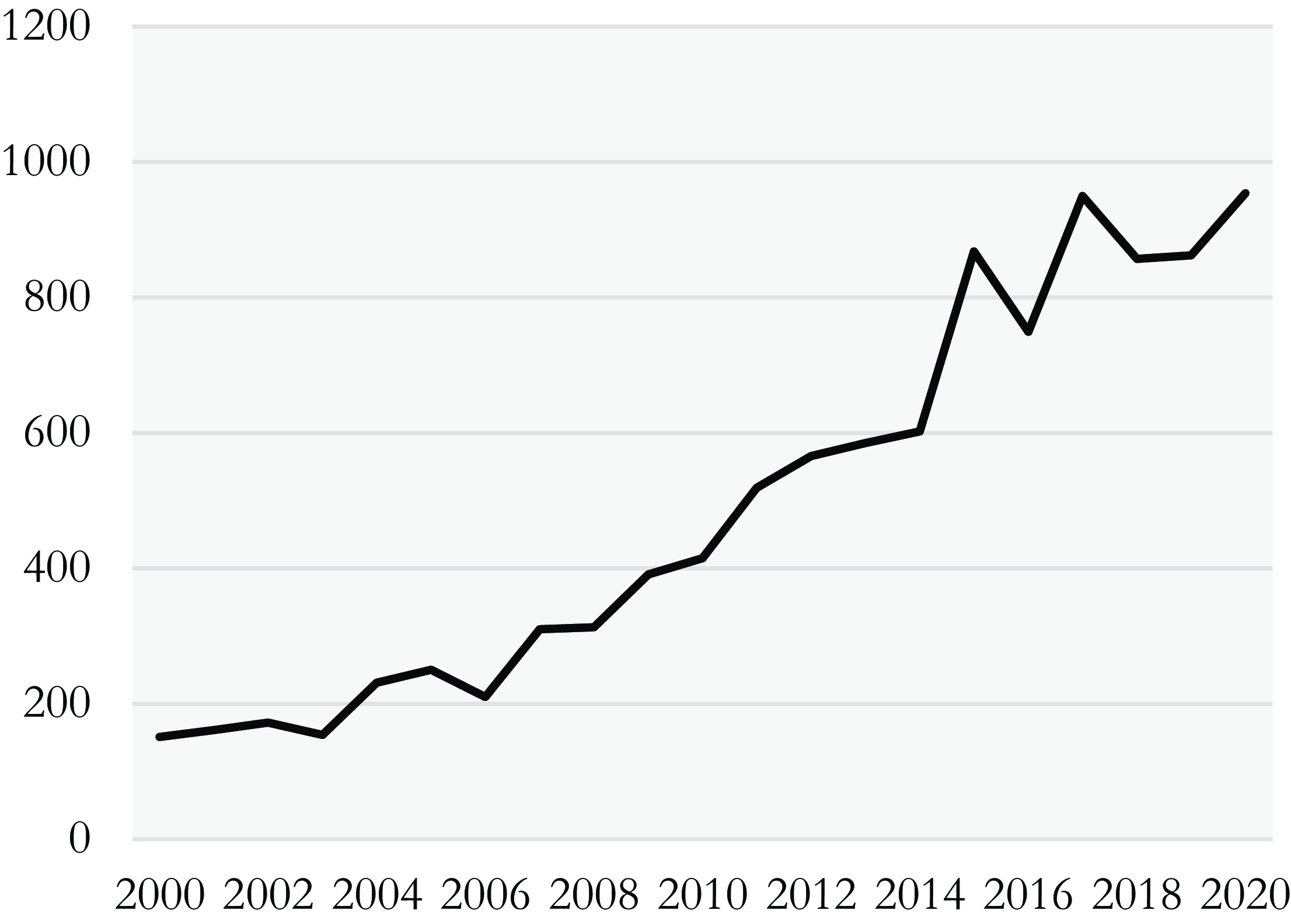

Plusieurs données permettent de constater que les comportements de marché et leur corollaire qu’est la concurrence ont davantage pénétré dans le modus operandi des écoles publiques. En 20 ans, afin d’être plus compétitives, une quantité d’écoles publiques ont innové en termes de stratégies de recrutement et de rétention des élèves performants. Ceci peut s’observer par la croissance en popularité des projets pédagogiques particuliers (PPP) prenant la forme d’arts-étude, de sport-étude, de baccalauréat international ou de profil avec concentrations diverses. Comme l’illustre la figure 7 , une requête dans la base de données EUREKA incluant tous les médias au Québec montre la progression continue de ce sujet, passant de 151 documents en faisant mention lors de l’année 2000 à 954 en 2020.

Figure 6. Évolution moyenne de nombre d’élèves par écoles selon les catégories retenues.

Figure 7. Nombre de documents traitant des projets pédagogiques particuliers dans les médias écrits du Québec de 2000 à 2020Footnote 12 .

Cette augmentation des PPP dans les écoles secondaires s’est traduite par une hausse des critiques quant à l’accessibilité et la gratuité des écoles publiques, car certains projets imposaient des critères d’admission ou exigeaient des frais d’inscription.

La situation ayant à ce point évolué en deux décennies que le ministère de l’Éducation a été pressé d’entreprendre une recension en 2019 de tous les PPP, avouant ne pas savoir combien il y en avait et quels étaient les coûts pour les parents dans le système scolaire public (Radio-Canada 2019). Publié en 2021, le rapport de cette enquête nous informait que 34% des écoles publiques primaires et secondaires offraient des PPP. De cela, 76% de ces projets exigeant des frais aux parents, ce qui concernait un total 153 812 élèves pour l’année 2019–2020 (Québec 2021, 8).

Ce genre d’innovation pédagogique peut avoir une incidence sur la diversité des populations fréquentant les établissements publics en attirant les élèves capables de franchir l’étape de sélection dans les écoles publiques offrant des PPP et en repoussant d’autres élèves de familles défavorisées ne pouvant défrayer leurs coûts vers les écoles n’offrant qu’un programme régulier.

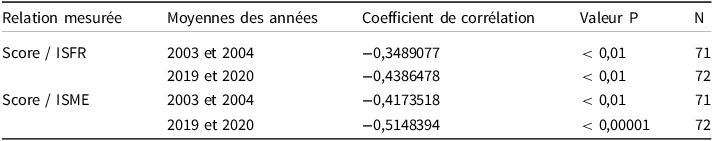

Deux indices produits par le ministère de l’Éducation permettent de vérifier s’il y a ségrégation accrue des populations des écoles publiques selon des facteurs socio-économiques au rythme où les palmarès contribuaient à l’amplification de la concurrence entre établissements.

Le premier est l’indice du milieu socio-économique (IMSE). Sous la forme d’un pourcentage, il est attribué depuis 2003 à chaque école publique en tenant compte « de la proportion des familles avec enfants dont la mère n’a pas de diplôme, certificat ou grade […] et de la proportion de ménages dont les parents n’étaient pas à l’emploi durant la semaine de référence du recensement canadien » (Québec 2003, 1).

L’autre indicateur, l’indice du seuil de faible revenu (ISFR), est attribué à chaque école publique aussi depuis 2003. Également présenté en pourcentage, il « est défini comme le niveau de revenu selon lequel on estime que les familles consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l’habillement. Il fournit une information qui sert à estimer la proportion des familles dont les revenus peuvent être considérés comme faibles, en tenant compte de la taille de la famille et du milieu de résidence (région rurale, petite région urbaine, grande agglomération, etc.) » (Québec 2003, 1).

Ainsi, tel que le montre le tableau 5, en croisant ces deux indicateurs socioéconomiques que sont l’ISFR et l’ISME des écoles publiques avec leurs scores dans les palmarès, on constate une amplification de la relation observée sur 16 ans. Passant de −0,35 à −0,44 pour l’ISME et de −0,42 à −0,51 pour ISFR, ceci signifie que plus le score d’une école est élevé, moins elle compte d’élèves provenant de familles défavorisées.

Tableau 3. Coefficient de corrélation entre le score des écoles publiques de Montréal et de Laval et leur taux d’élèves HDAA

Tableau 4. Coefficient de corrélation entre le score des écoles et leur taux d’élèves en retard, écoles publiques et privées de Montréal et de Laval

Tableau 5. Corrélation entre les indices des défavorisations des écoles publiques et leurs scores moyens de 2003 et 2004 et en 2018 et 2019 (Montréal et Laval)

À ce titre, faut-il rappeler que cet accroissement des inégalités dans les écoles publiques de Montréal et de Laval s’est déroulé lors de deux décennies marquées par une croissance économique jamais vue depuis les années 1960 ainsi que par une fortification inédite des mesures d’aides et de redistributions aux familles québécoises à faible revenu menant à la popularisation du slogan qualifiant le Québec de « paradis des familles » (Godbout et St-Cerny Reference Godbout and St-Cerny2008; St-Cerny, Robert-Angers, et Godbout Reference St-Cerny, Robert-Angers and Godbout2018). On peut en conséquence supposer que la composition socioéconomique des écoles étudiées serait encore plus inégalitaire sans la bonification des d’aides financières de l’État du Québec durant ces deux décennies.

En résumé, sur deux décennies, on constate donc que toutes les données socio-économiques disponibles (le taux d’élèves HDAA, le taux d’élèves en retard ainsi que les indices de défavorisation) montrent une amplification de leur corrélation avec les scores obtenus dans les palmarès. Sans que l’on puisse en mesurer l’influence exacte, les flux d’élèves observés ont contribué à l’amplification de la ségrégation socio-économique des populations scolaires à Montréal et à Laval sur la durée. Ainsi, il semble que ce sont d’abord les élèves des familles non défavorisées qui sont à la source des migrations hors des écoles situées au bas des classements où ayant vu leur score décliner notablement sur deux décennies.

Commentaire sur la valeur des scores des palmarès

Si les palmarès sont le résultat de calculs solidement construits du point de vue mathématique, avant de conclure, une critique mérite cependant d’être soulevée et renvoie à l’inadéquation entre l’ambition recherchée et l’information offerte aux familles. Cette incongruité se résume par la volonté de l’Institut Fraser et de l’IEDM d’évaluer les écoles ayant les « meilleures pratiques pédagogiques » en leur attribuant des scores; or, aucune donnée n’est disponible quant à la persévérance scolaire, spécialement celle des élèves en difficulté nécessitant un suivi pédagogique. Il n’est pas davantage question du progrès des élèves au courant d’une année ou de leur scolarité complète. Ce faisant, les palmarès évaluent seulement les élèves qui arrivent à l’examen final de juin de la cinquième année et rien d’autre. Il n’est pas non plus mention du taux d’expulsion des élèves plus faibles pour une cuvée d’élèves d’une même école entre la 1e et la 5e secondaire. Ceci a pourtant un effet évident sur le taux de réussite et les moyennes liées aux écoles lors des épreuves de fin d’année de 5e secondaire et donc sur les scores attribués aux écoles.

Plutôt que d’être un classement des meilleures pratiques pédagogiques, les palmarès permettent donc avant tout d’identifier les écoles dans lesquelles se trouvent les meilleurs élèves ayant fait les examens ministériels de cinquième secondaire du mois de juin.

Des indices d’un effet Goodhart liés aux palmarès

La mesure de performance est un enjeu discuté depuis longtemps dans le champ scientifique. Les spécialistes de ce sujet évoquent un même écueil, que Steve Jacob résumait en 2009 dans un numéro thématique consacré aux palmarès des écoles secondaires : « la principale critique à l’encontre des systèmes de gestion de la performance porte sur la simplification de la réalité qu’ils induisent et la survalorisation d’une approche quantitative des interventions publiques » (Jacob Reference Jacob2009).

Ce risque de déformation généré par des indicateurs de performance chiffrés a été surnommé depuis les années 1980 comme l’effet Goodhart voulant que « When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure » (Strathern Reference Strathern1997, 308). Selon les mots de son auteur, le problème des mesures de performance se formule ainsi : « Any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes » (Goodhart Reference Goodhart and Courakis1981, 116). Ce principe d’observation a aussi été discuté par Donald T. Campbell durant les années 1970 alors que les évaluations de performance se multipliaient : « The more any quantitative social indicator is used for social decision-making, the more subject it will be to corruption pressures and the more apt it will be to distort and corrupt the social processes it is intended to monitor » (Campbell Reference Campbell1979).

Ailleurs dans le monde, l’effet Goodhart s’applique bel et bien aux classements d’écoles, comme au Royaume-Uni, où il ne se passe pas une année sans que des scandales soient révélés dans les médias (Hayes Reference Hayes2012). Lors d’une année, les résultats de 37 écoles ont été annulés dû à des cas de tricheries organisés par leur personnel administratif (Harding Reference Harding2015); la pression exercée par les palmarès britanniques (« league tables ») étant directement mis en cause (Tait Reference Tait2018). Même les enquêtes PISA de l’Organisation de coopération et de développement économiques ont fait l’objet de stratégies de déformation de la part de la Chine en 2018 (Strauss Reference Strauss2019; Gruijters Reference Gruijters2020).

Sans que cet article vise à estimer à quel point les palmarès du Québec sont touchés par le phénomène décrit par Goodhart et Campbell, plusieurs indices permettent de présumer que c’est bien le cas.

Une enquête du journal La Presse avait révélé que 40 écoles privées du Québec voyaient plus de 10% de leurs élèves inscrits en 1e année ne pas franchir la 5e année dans le même établissement, neuf établissements en perdant même plus de 40% (Allard Reference Allard2009). On pouvait aussi lire que « Au total, 19 000 élèves sont entrés en première secondaire dans une école privée en 2003, au Québec. Le taux de rétention de l’ensemble des collèges, quatre ans plus tard, était d’à peine 71%. Seuls 13 500 des 19 000 élèves du privé fréquentaient le même établissement en 2007 » (Allard Reference Allard2009).

Des cas rapportés dans les journaux racontent, par exemple, l’expulsion d’élèves du collège Sainte-Anne de Lachine, dont le score passe de 8,4 à 9,6 sur 10 en 20 ans, pour les élèves qui maintenaient une moyenne scolaire inférieure à 67% (Lacoursière Reference Lacoursière2009). On évoque aussi des tactiques administratives employées dans des collèges privés afin d’améliorer leur score et rapportées par des intervenants du milieu scolaire : « certains collèges font même passer les examens de fin d’année au mois d’août plutôt qu’au mois de juin aux élèves les plus faibles, pour éviter de faire baisser leur moyenne générale » (Lacoursière Reference Lacoursière2009).

Par ailleurs, si pour l’ensemble, les palmarès offrent une information techniquement solide et produite systématiquement à l’aide des données ministérielles, on retrouvera quelques curiosités dans divers palmarès. Par exemple, dans celui de 2015, sans explication, le Collège Saint-Louis comptant habituellement 950 élèves et dont la cote varie en 20 ans de 9,3 à 10 sur 10 n’est pas inclus dans le classement, et les palmarès successifs ne reviennent pas sur cette absence.

Également, en constatant quelques notes de précisions intégrées dans les documents, on remarque que certaines écoles écrivent directement aux producteurs des palmarès pour leur mentionner que certains résultats de leurs élèves aux examens de fin d’année sont contestés auprès du ministère de l’Éducation. C’est le cas du Collège Charlemagne (dont la cote varie jusqu’alors de 9,7 à 10 sur 10) dans le palmarès de 2005 qui a droit à une précision de deux lignes à ce titre (Kozhaya et Cowley Reference Kozhaya and Cowley2005, 48). On comprend, à la lumière de ces ajouts au contenu des classements, que certaines écoles s’empressent de demander une révision des résultats au ministère de l’Éducation et en avisent les producteurs des palmarès; ce que d’autres ne font pas.

Aussi, on lit dans le palmarès de 2001 qu’il peut arriver que les producteurs des classements suppriment des informations y figurant en leur substituant la mention « n.d. », ceci « pour des raisons de confidentialité » (Marceau, Cowley, et Bernier Reference Marceau, Cowley and Bernier2001, 18). Sans donner plus de détails, on présume que ceci ne concernait pas les résultats des élèves, mais le revenu familial moyen par école, dont plusieurs montants commencent à ne plus être affichés à partir du deuxième palmarès comme ce sera le cas du collège Jean-de-Brébeuf souvent classé au tout premier rang. Ces indices montrent que les producteurs des palmarès ont entretenu des communications avec des écoles qui se souciaient de leur intérêt et de leur image de marque. Aucun registre de ces communications n’est rendu public jusqu’à aujourd’hui, ce qu’une démarche scientifique aurait pourtant rendu pertinent; en permettant aux observateurs externes, par souci de transparence, de juger de la nature de ces communications.

Plus globalement, en termes d’éthique de la recherche, l’Institut Fraser et l’IEDM—dont les sources de financement demeurent secrètes—ont-ils pour politique de n’accepter aucun fonds des écoles figurant dans les palmarès? Aucune mention n’est faite à ce sujet en 20 ans de palmarès. Il est pourtant connu que l’Institut Fraser s’est placé en conflit d’intérêts flagrant par le passé après avoir sollicité et obtenu directement des fonds de l’industrie du tabac durant les années 1990 et 2000 afin de contredire par leur recherche les effets scientifiquement démontrés de la fumée secondaire sur la santé (Gutstein Reference Gutstein2009, Reference Gutstein2014). Aussi, la négation du réchauffement climatique par l’Institut économique de Montréal de sa fondation jusqu’en 2013, ses prises de position défendant à 97% du temps les intérêts de l’industrie canadienne des hydrocarbures (Lamy Reference Lamy2022) ainsi que l’appel explicite de son directeur d’élaborer un partenariat avec les entreprises pétrolières pour financer son institut (Kelly-Gagnon Reference Kelly-Gagnon2014) ajoutent à l’obligation de demeurer sceptique quant à la valeur de leur production documentaire ainsi qu’à leur éthique en recherche.

Ces critiques s’ajoutent aux autres d’ordre méthodologique produites en science de l’éducation depuis 20 ans au sujet de ces palmarès (Blais et al. Reference Blais, Larose, Laurier, Lessard, Rousseau, Dupuis and Proulx1999; Lessard, Desjardin, et Blais 2009; Raptis Reference Raptis2012). En conséquence, bien que la présente étude repose sur les effets des scores attribués aux écoles par les palmarès, elle ne constitue pas une caution de leur valeur d’un point de vue scientifique.

Une fois ces critiques prises en compte, il reste que les palmarès visent à influencer le comportement par la production d’information et qu’il demeurait pertinent de chercher à voir si le marché scolaire visé a évolué dans le sens du programme politique de ces think tanks libertariens.

Conclusion et discussion

En 2000, l’IEDM, l’Institut Fraser et leur diffuseur, le magazine L’Actualité, prétendaient que la concurrence générée par les palmarès se ferait dans l’intérêt des écoles, des élèves et de la société. Force est de constater que la compétition s’est bel et bien amplifiée, mais qu’elle a eu pour effet d’enclencher des flux démographiques entre les écoles en amplifiant les fractures socio-économiques déjà en place. De réels effets de migration d’élèves se sont faits au bénéfice des écoles au sommet des classements. Néanmoins, ces flux ont été composés d’élèves suffisamment dotés en capital économique, social et éducatif pour pouvoir franchir les seuils de sélection et payer les frais supplémentaires requis pour l’admission dans les écoles privées ainsi que dans les écoles publiques ayant aménagé des programmes reposant sur le principe de l’utilisateur-payeur.

En ce sens, il était improbable que les résultats de cette étude contredisent les conclusions déjà bien établies dans la littérature traitant des inégalités scolaires croissantes au Québec ayant démontré l’intensification de la ségrégation socio-économique à l’oeuvre durant la même période (Marcotte-Fournier Reference Marcotte-Fournier2015; Maroy et Kamanzi Reference Maroy and Kamanzi2017; Laplante et al. Reference Laplante, Doray, Tremblay, Kamanzi, Pilote and Lafontaine2018; Kamanzi Reference Kamanzi2018, Reference Kamanzi2019a). Sans qu’on puisse établir de relation de cause à effet entre les palmarès et le phénomène observé, on peut conclure que les organisations libertariennes que sont l’Institut Fraser et l’IEDM ont de quoi se réjouir de cette évolution des comportements observable chez les familles de Montréal et de Laval. Non seulement la population des écoles secondaires privées a progressé plus rapidement que celle des écoles publiques, mais l’amplification des comportements de marché s’est fait en défaveur des écoles qui sont restées au bas du classement, ainsi que de celles dont le score a décliné significativement en 20 ans, tel que cela figurait parmi les objectifs de l’Institut Fraser et de l’Institut économique de Montréal.

Si le lien entre les pratiques pédagogiques et les scores attribués aux écoles demeure une allégation de la part des élaborateurs des palmarès, les données analysées dans le présent article rappellent toute la primauté de la composition socio-économique des écoles sur le score qu’ils se font attribuer par les classements. Ces informations sont telles que cela fait des classements de l’Institut Fraser un palmarès socio-économique des écoles avant tout autre chose.

Malgré l’ampleur des résultats présentés, la principale question demeure. La ségrégation des populations entre écoles, le maintien des élèves HDAA dans les écoles situées au bas des classements sont-ils influencés principalement, modérément ou marginalement par les palmarès?

S’il n’est pas davantage possible de répondre à ces questions aujourd’hui, d’autres études pourraient nous en apprendre davantage, spécialement des études qualitatives réalisant des entrevues avec des administrateurs scolaires afin de voir comment les écoles ont adapté leur comportement en fonction des classements annuels. Aussi, il serait intéressant de produire des analyses plus ciblées géographiquement, car plusieurs concurrences frontales semblent jouer très en faveur des écoles privées ou internationales lorsqu’elles sont à proximité d’autres écoles publiques. Également, lorsque la compétition entre établissements est faible, surtout dans les régions rurales, il serait pertinent de comparer l’évolution de ce genre d’écoles de manière à pouvoir tester directement la théorie économique de l’éducation sur laquelle repose l’idée d’une émulation par la concurrence. L’évolution des marchés scolaires ailleurs au Canada mériterait entièrement une analyse longitudinale, ceci permettant par exemple de comparer les effets des classements de l’Institut Fraser en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique; ceux-ci étant paramétrés différemment de deux façons : 1) les écoles privées n’y sont pas subventionnées et sont donc bien moins accessibles pour la classe moyenne; et 2) parce que les palmarès n’y ont pas été relayés par les médias dominants de manière continue rendant leur diffusion moins efficace.

Enfin, en ce qui concerne les études d’influence, le présent article demeure la seule initiative ayant cherché à évaluer les stratégies des think tanks en allant au-delà de leur pénétration dans les médias, dans les réseaux sociaux, de leurs mentions dans les parlements (Savard-Lecomte Reference Savard-Lecomte2009; Abelson Reference Abelson2018; Lamy Reference Lamy, Couture and Jacob2019b; Noyer Reference Noyer2021; Claveau et al. Reference Claveau, Santerre, Veillette and Rocheleau2022) ou des liens entre leur type de financement et leurs affinités politiques (McLevey Reference McLevey2014; Lamy Reference Lamy2019a; Yates et Turgeon Reference Yates and Turgeon2022). Au Canada, les palmarès des écoles secondaires du Québec semblent bien être la seule initiative ayant généré des résultats concrets, qui vont au-delà des prétentions et des allégations d’influence.

À ceci il faut ajouter la nature peu dispendieuse de la production des palmarès. Ceux-ci ne demandant que deux chercheurs par édition qui n’y consacrent pas une année à temps plein pour le marché du Québec. Il est difficile de trouver une stratégie d’influence générant autant de couverture médiatique chaque année dans le champ des think tanks, mais aussi plus largement dans tout le champ des groupes d’intérêts canadiens.

À ce titre, nous avons bien une preuve que la recherche militante et non scientifique peut avoir un effet direct et concret sur les institutions.