Introduction

Le 7 novembre 2021 a été jour d’élections générales dans plus de 1100 municipalités au Québec. Les campagnes électorales municipales québécoises sont généralement caractérisées par des maires et mairesses sortants ayant une forte notoriété, des oppositions peu connues de l'électorat et des enjeux politiques mal définis (Breux et Bherer, Reference Breux and Bherer2011). Or, la dernière élection générale à la mairie de la Ville de Québec s'est déroulée dans un contexte fort différent à la suite de la décision du maire sortant Régis Labeaume de ne pas briguer un autre mandat après 14 années à la tête de la capitale. Pour la première fois depuis la réorganisation de la ville en 2002, cinq partis politiques présentant des candidats dans les 21 districts de la ville en plus d'offrir à l’électorat de Québec les candidatures de Marie-Josée Savard, Jean-François Gosselin, Jean Rousseau, Jackie Smith et Bruno Marchand pour le poste de maire ou mairesse.

De plus, bien que la scène politique municipale au Québec soit généralement caractérisée par une faible politisation des enjeux de campagne et l'absence de clivages idéologiques notables (Bherer et Breux, Reference Bherer and Breux2012), les élections de 2021 à Québec ont plutôt été marquées par une forte saillance des enjeux liés à la mobilité urbaine. Notamment, les débats autour du projet de tramway et construction d'un troisième lien routier entre Québec et sa Rive-Sud ont été au premier plan dès le début de la campagne (Néron, Reference Néron2021), en plus de structurer la compétition électorale entre les cinq partis en lice.

La présence d'un multipartisme compétitif et d'enjeux de campagne clairement définis offre un contexte idéal pour étudier le choix de vote au niveau municipal. Bien que l’étude du comportement électoral lors de campagnes municipales au Québec soit plus avancée comparativement au reste du Canada (Bélanger et al., Reference Bélanger, Anderson and McGregor2022 : 6), elle reste fortement limitée comparativement à ce qui a été fait au provincial et fédéral (Dostie-Goulet et al., Reference Dostie-Goulet, Blais, Fournier and Gidengil2012). Entre autres, le vote sur enjeux (issue voting) a été largement étudié et pointé comme facteur explicatif central pour comprendre le choix de vote lors des élections des autres paliers gouvernementaux, mais on comprend encore mal le rôle des enjeux dans le choix de vote municipal en raison du peu d’étude se penchant sur le sujet et des conclusions contradictoires de la littérature.

À partir de données d'enquête originales récoltées au cours de la campagne électorale municipale à Québec en 2021, nous cherchons à pallier cette lacune de la littérature en répondant à la question de recherche suivante : le positionnement des électeurs sur les enjeux liés à la mobilité a-t-il été associé au choix de vote lors de la campagne électorale municipale ? Dans les pages qui suivent, nous présentons la littérature pertinente pour comprendre le rôle du vote sur enjeu dans le comportement électoral et nous montrons comment ce sujet est mal connu dans le contexte municipal québécois. Ensuite, nous résumons le contexte de l’élection 2021 à Québec et montrons que le tramway et le troisième lien routier représentent des enjeux à la fois simples (easy issues) et de brèche (wedge issues). Nous présentons ensuite un test quantitatif pour mesurer l'importance empirique des enjeux dans le comportement électoral et une discussion sur l'importance de nos résultats pour l'avancement de l’étude du comportement électoral au niveau municipal québécois et canadien.

Revue de la littérature

Les élections municipales ont longtemps été considérées comme les « cousins pauvres » de l’étude du comportement électoral au Canada (Cutler et Matthews, Reference Cutler and Matthews2005 : 359). En effet, la science politique canadienne s'est principalement développée autour de l’étude des élections provinciales et fédérales (Kushner et al., Reference Kushner, Siegel and Stanwick1997), si bien qu'il n'existait pas, jusqu’à tout récemment, de champ d’études à proprement parler sur la politique locale canadienne (Stanwick, Reference Stanwick2000 ; Taylor et Eidelman, Reference Taylor and Eidelman2010). Or, nous assistons depuis quelques années à un intérêt grandissant pour les élections locales comme en témoigne la création de l’Étude sur les élections municipales canadiennes en 2017 (Matthews et al., Reference Matthews, McGregor and Stephenson2021), en plus du nombre croissant d'articles et d'ouvrages publiés sur le sujet (voir notamment Lucas et McGregor, Reference Lucas and McGregor2021 ; Bélanger et al., Reference Bélanger, Anderson and McGregor2022).

Si plusieurs recherches se sont penchées sur les candidats en élection (Breux et al., Reference Breux, Couture and Koop2019 ; Lucas et al., Reference Lucas, Merrill, Blidook, Breux, Conrad, Eidelman, Koop, Marciano, Taylor and Vallette2021 ; Kushner et al., Reference Kushner, Siegel and Stanwick2001) et les facteurs liés à la participation électorale (Breux et al., Reference Breux, Couture and Koop2017 ; Dostie-Goulet et al., Reference Dostie-Goulet, Blais, Fournier and Gidengil2012 ; McGregor et Spicer, Reference McGregor and Spicer2016), notre compréhension du choix de vote reste dans ces contextes reste insatisfaisant. Cela s'explique notamment en raison des environnements fort variés dans lesquels se tiennent les élections municipales au pays qui rendent difficilement généralisables les conclusions tirées de l’étude d'une seule ville (McGregor et al., Reference McGregor, Anderson, Bélanger, Breux, Lucas, Matthews, Mévellec, Moore, Pruysers, Stephenson and Tolley2021). Notamment, on comprend encore mal le rôle que jouent les enjeux dans le choix de vote des électeurs lors des élections municipales.

Le vote sur enjeu aux élections municipales canadiennes

Le vote sur enjeu, c'est-à-dire le fait pour les électeurs de voter en fonction d'un calcul rationnel (Downs, Reference Downs1957), mesurant quel parti politique ou candidat est le plus à même de répondre à leurs préférences politiques (Carmines et Stimson, Reference Carmines and Stimson1980 : 78), a été identifié comme un facteur central pour expliquer le choix de vote (Converse, Reference Converse2000). Lorsqu'un électeur perçoit un enjeu comme saillant, c'est-à-dire reflétant ses valeurs, ses besoins ou ses objectifs personnels (Krosnick Reference Krosnick1988 : 197) ou ceux de ses groupes auxquels il appartient (Miller et al., Reference Miller, Krosnick and Fabrigar2016 : 152), celui-ci sera porté à récolter le plus d'informations possible sur cet enjeu et ainsi voter pour le parti qu'il perçoit comme le plus crédible pour y répondre (Bélanger et Meguid, Reference Bélanger and Meguid2008).

Au Canada, le vote sur enjeu a été étudié en détails pour comprendre le comportement électoral au niveau fédéral (Anderson et Stephenson, Reference Anderson and Stephenson2011 ; Gidengil, Reference Gidengil1992), mais il est moins sûr qu'il joue un rôle aussi important au niveau municipal. Pour cause, les élections locales fournissent aux citoyens concernés peu d'informations politiques à propos des candidatures ou des programmes et ont tendance à ne pas être organisées de façon cohérente par les médias (Cutler et Matthews, Reference Cutler and Matthews2005 ; Tessier et Blanchet, Reference Tessier and Blanchet2018). Cela rend donc beaucoup plus difficile l'identification des candidats les plus aptes à répondre aux différents enjeux. Le cas de la Ville de Québec se différencie néanmoins des villes de taille semblable au Québec car on y retrouve un plus grand nombre de médias traditionnels, notamment deux journaux quotidiens (Le Journal de Québec et Le Soleil), ainsi que de nombreuses chaînes de radio. Or, bien que les campagnes électorales municipales à Québec connaissent une couverture médiatique plus grande que dans des villes comparables comme Laval ou Longueuil, elles fournissent tout de même largement moins d'information aux électeurs, tant en quantité qu'en qualité, que les campagnes provinciales et fédérales, en plus de susciter un intérêt moins grand de l’électorat (Besco et Matthews, Reference Besco, Matthews, Bélanger, Anderson and McGregor2022). Pour preuve, Besco et Matthews (Reference Besco, Matthews, Bélanger, Anderson and McGregor2022) ont montré qu'en 2017, les électeurs de la ville de Québec n'étaient pas plus susceptibles d'avoir des opinions exactes sur l'économie à la fin de la campagne qu'au début, et elle n'a pas non plus aidé les électeurs à connaître le positionnement idéologique des candidats (219).

De plus, le fait que les villes canadiennes ne présentent généralement pas de systèmes partisans et de partis politiques bien établis au-delà des chefs qui les dirigent (Bélanger et al., Reference Bélanger, Anderson and McGregor2022 : 6) rend l'expression d'un vote sur enjeu beaucoup plus difficile puisque les électeurs ne peuvent pas s'appuyer sur des raccourcis décisionnels liés aux partis programmatiques pour évaluer les candidatures en élection (Schaffner et Streb, Reference Schaffner and Streb2002). Ces heuristiques ont effectivement été montrées comme essentiels afin de surmonter les défis informationnels auxquels les électeurs sont confrontés au moment du vote (Zaller, Reference Zaller1992), même si certains auteurs ont remis en question l'utilité de ces raccourcis (Bartels, Reference Bartels1996).

Le Québec, à quelques exceptions près, représente un cas de figure unique au Canada puisqu'il est la seule province où il existe généralement des partis politiques locaux et des systèmes partisans au sein des villes (Bélanger et al., Reference Bélanger, Anderson and McGregor2022). Cette spécificité est notamment redevable à la Loi concernant les élections de 1978 dans certaines municipalités et modifiant la Loi des cités et villes qui facilite le financement et la création de partis politiques municipaux (Mévellec et Tremblay, Reference Mévellec and Tremblay2013). Néanmoins, cette présence de partis politiques ne pallie pas complètement le problème d'information fournie lors des campagnes électorales municipales. En effet, ces partis sont généralement créés ou réactivés à l'approche des élections (Couture et Breux, Reference Couture, Breux, Lucas and McGregor2021), sont souvent centrés autour de la figure de leur chef ou de leur cheffe jusqu’à parfois personnaliser le nom du parti (Belley et al., Reference Belley, Lavigne and Quesnel2014) et ont une durée de vie relativement courte (Mévellec et Tremblay, Reference Mévellec and Tremblay2013). Les partis politiques municipaux au Québec et leurs positions sur les différents enjeux locaux sont donc souvent méconnus du public. Ainsi, à l'instar du reste du Canada, les élections locales québécoises fournissent peu d'information et d'heuristiques permettant aux électeurs d'exprimer un vote sur enjeu.

Ensuite, au-delà du problème d'informations fournies par les médias et les partis politiques lors des campagnes électorales, la nature des clivages politiques et partisans pourrait également limiter l'expression d'un vote sur enjeux au niveau local. Certains auteurs affirment que la scène politique municipale se différencie de celle des autres paliers puisqu'il n'y existerait pas de clivage idéologique structurant, comme celui gauche-droite. Plutôt, la scène politique locale serait caractérisée par son « apolitisme », c'est-à-dire une forme de neutralité idéologique. De fait, les enjeux municipaux sont avant tout considérés comme des défis techniques politiquement neutres qui feraient appel à des compétences managériales (Bherer et Breux, Reference Bherer and Breux2012 ; Belley et Lavigne, Reference Belley and Lavigne2008) et qui n'auraient pas d'implications idéologiques (Oliver et al., Reference Oliver, Ha and Callen2012). On parle alors notamment de projets de développement résidentiels, commerciaux, sportifs, culturels ou communautaires (Belley et al. Reference Belley, Lavigne and Quesnel2014, 116). Il y a donc une absence de politisation des enjeux qui signifie que les préférences des électeurs en matière de politiques publiques locales ne sont pas structurées de manière idéologique. Le tout est renforcée par le fait qu'il n'existe pas d'affiliation partisane officielle entre les partis locaux et ceux fédéraux et provinciaux (Lucas, Reference Lucas2022). La politique locale serait plutôt caractérisée par des clivages entre les propriétaires et les locataires et entre les habitants du centre-ville et des banlieues (Lucas et McGregor, Reference Lucas and McGregor2020 ; Walks, Reference Walks2004).

Par conséquent, ce qui est mis au premier plan lors des campagnes électorales municipales, ce ne sont pas tant les orientations politiques des candidats, mais leurs capacités à gérer de manière efficace les différents enjeux propres à la scène locale. La principale conséquence de cela est que les programmes électoraux des différents candidats ou partis tendent fortement à se ressembler (Bherer et Breux, Reference Bherer and Breux2012). Ainsi, bien que les enjeux soient centraux lors des campagnes électorales municipales, il est très difficile dans ce contexte pour les électeurs de baser leur vote sur leur évaluation de la performance des candidats. C'est notamment ce que concluent Cutler et Matthews (Reference Cutler and Matthews2005) dans leur étude des facteurs explicatifs du vote aux élections de 2002 à Vancouver, où l’évaluation rétrospective de l’économie et les questions de politiques locales n'ont joué qu'un rôle mineur dans le choix de vote des électeurs malgré la saillance des enjeux de transport et de taxes.

Cependant, des recherches plus récentes ont remis en question les perceptions de la scène partisane municipale canadienne et ont au contraire montré l'importance des facteurs idéologiques dans le choix de vote des électeurs (Matthews et al., Reference Matthews, McGregor and Stephenson2021), et ce, même dans un contexte où la vie partisane demeure faiblement structurée. En effet, les clivages locaux seraient très semblables à ceux que l'on retrouve sur la scène provinciale (Lucas et McGregor, Reference Lucas and McGregor2020). Notamment, le positionnement sur l'axe gauche-droite serait un prédicteur du vote aux élections municipales (Armstrong et Lucas, Reference Armstrong and Lucas2022; McGregor et al., Reference McGregor and Spicer2016) et les électeurs auraient tendance à élire des candidats municipaux partageant la même identification partisane que le député fédéral de leur circonscription (Lucas, Reference Lucas and McGregor2020). Ainsi, l’électorat se répartirait dans les mêmes coalitions ou groupes qu'aux élections des autres paliers. Dans la même veine, Lucas et collègues (Reference Lucas, Mcgregor and Bridgman2023) ont montré que le vote spatial peut jouer un rôle important dans le choix de vote lors d’élections locales. Les auteurs soutiennent que les préférences en matière de politiques publiques sont structurées de manière idéologique et que malgré les obstacles informationnels et le contexte souvent non partisan dans lequel se déroulent les élections municipales, les électeurs sont en mesure d'identifier et de voter pour les candidats qui partagent leurs opinions sur les différents enjeux de campagne.

Ces nouvelles conclusions semblent également s'appliquer aux élections municipales québécoises où les orientations gauche-droite ont joué un rôle conséquent dans le choix de vote des électeurs à Québec comme à Montréal en 2017 (Breux et al., Reference Breux, Couture, Mévellec, Bélanger, Anderson and McGregor2022). Bélanger et Stephenson (Reference Bélanger, Stephenson, Bélanger, Anderson and McGregor2022) ont également montré que, lors de ces mêmes élections, l’évaluation des candidats municipaux par les électeurs était influencée par leur identification partisane municipale, et ce, même si les systèmes partisans locaux sont moins stables. Ainsi, l'affirmation comme quoi la politique municipale est non idéologique ne tient plus aujourd'hui (Breux et al., Reference Breux, Couture, Mévellec, Bélanger, Anderson and McGregor2022 : 110–111).

Le vote sur enjeux et la politique symbolique

Si ces récentes recherches ont remis en cause le caractère non idéologique de la scène politique locale et ont montré que le positionnement sur les enjeux de campagne influence le vote municipal, la question à savoir comment le vote sur enjeu est possible dans un contexte de faible information et de systèmes partisans diffus reste en suspens. En d'autres mots, nous comprenons mal comment les électeurs acquièrent les informations dont ils ont besoin pour voter (Lucas et al., Reference Lucas, Mcgregor and Bridgman2023 : 11).

Les conclusions des travaux présentées plus haut montrent que les enjeux de politique municipale ne sont pas seulement techniques et n'ont pas uniquement des impacts tangibles à court terme pour les électeurs, mais qu'ils sont au contraire politisés et s'ancrent dans des attitudes symboliques, notamment idéologiques et partisanes. Ainsi, les préférences en matière de politiques publiques locales des électeurs ont plus de chances d’être produites par ces attitudes symboliques que par leur intérêt personnel immédiat (Sears et al., Reference Sears, Lau, Tyler and Allen1980). Ce caractère symbolique de la politique municipale ouvre également la voie à considérer un plus large éventail d'enjeux qui peuvent influencer le vote des électeurs au niveau local.

En effet, il est généralement considéré que les enjeux politiques sont abordés par les électeurs dans une perspective de calcul des coûts et bénéfices des différentes alternatives électorales qui se présentent à eux et nécessite de leur part une certaine sophistication politique pour choisir efficacement. Or, mis à part ce vote sur enjeux complexe (hard), il existe une autre forme de vote sur enjeux dit simple (easy) qui échappe à un tel calcul rationnel et suscite plutôt une réaction « viscérale » et implique une moins grande sophistication politique. Un tel vote sur enjeu se produit lorsque l'enjeu en question est symbolique plutôt que technique, traite de fins politiques plutôt que de moyens, et est présent sur une longue période dans l'agenda politique (Carmines et Stimson, Reference Carmines and Stimson1980 : 80).

Ce type de vote sur enjeux a été identifié comme pouvant avoir un impact substantiel lors d’élections locales dans un contexte non partisan. En effet, Taylor et Schreckhise (Reference Taylor and Schreckhise2003) montrent qu'une controverse locale par rapport à la préservation d'arbres d'une ville en Arkansas a servi d'enjeu simple lors de l’élection à la mairie de la ville en 2000 et a hautement influencé le vote des électeurs puisque cet enjeu était chargé émotivement et était connu par pratiquement toute la population. Ce type d'enjeu a une forte dimension symbolique et les électeurs tendent à s'y rapporter par le biais de symboles sociaux simples et chargés affectivement qui sont activés par un message correspondant (Sears, Reference Sears, Iyengar and McGuire1993 ; Mendelberg, Reference Mendelberg2018). La présence d'enjeux simple sur la scène politique municipale pourrait en partie expliquer comment les électeurs qui ont accès à un faible niveau d'informations politiques et peuvent difficilement s'appuyer sur une identification partisane stable peuvent tout de même voter aux élections municipales sur la base d'enjeux de campagne. En somme, l’étude du vote sur enjeu simple représente une avenue de recherche particulièrement intéressante et peu explorée pour étudier le comportement électoral au niveau municipal au Canada.

L’élection municipale à Québec de 2021

Ce sont cinq partis politiques qui se présentent aux élections municipales de 2021 à Québec. Les citoyens ont alors à choisir entre les candidats d’Équipe Marie-Josée Savard (ÉMJS), de Québec 21 (Q21), de Québec Forte et Fière (QFF), de Démocratie Québec (DQ) et de Transition Québec (TQ). Q21 et DQ étaient en lice lors du scrutin de 2017, ÉMJS a repris le parti de l'ancien maire Labaume et les deux autres partis sont des partis nouvellement créés pour l’élection de 2021.

L’élection municipale de 2021 à la Ville de Québec représente pour plusieurs raisons un cas d’étude particulièrement intéressant pour étudier le vote sur enjeux. D'abord, quatre des cinq chefs de parti sont de nouveaux candidats à la mairie. Seul Jean-François Gosselin à la tête de Q21 était en lice lors des dernières élections municipales en 2017. Régis Labeaume, maire de la ville au cours des quatorze années précédentes, a décidé de ne pas briguer un cinquième mandat malgré qu'il jouisse toujours d'une forte popularité (Baillargeon, Reference Baillargeon2021). De plus, 13 des 21 conseillers élus en 2017 ne se représentent pas aux élections de 2021. Puisque le taux élevé de réussite des candidats sortants aux élections locales canadiennes peut dissuader les candidats de qualité de les défier (Lucas et al., Reference Lucas, Mcgregor and Bridgman2023 : 3), le scrutin de 2021 à Québec est un contexte idéal pour examiner le vote sur enjeu lors d'une élection municipale qui présente des candidats de qualité et un faible effet du candidat sortant (incumbency effect).

Les enjeux du tramway de Québec et du troisième lien routier

Tout comme aux élections de 2013 et 2017 (Couture et Breux, Reference Couture, Breux, Lucas and McGregor2021 ; Belley et al., Reference Belley, Tremblay-Racicot and Quesnel2019), la campagne électorale de 2021 a été marquée par une forte saillance des enjeux liés à la mobilité. En effet, les projets de tramway à Québec et de troisième lien routier entre Québec et sa rive sud ont occupé la majeure partie des débats au cours de la campagne électorale (Béland, Reference Béland2021 ; Moalla, Reference Moalla2021). En plus d’être des enjeux saillants, ils sont des enjeux simples hautement symboliques.

L'enjeu du tramway de Québec et plus généralement le projet de réseau structurant de transport en commun au sein de la ville sont présents dans l'agenda politique local depuis de nombreuses années. En 2015, le maire Labeaume privilégie la mise en place d'un service rapide par bus (SRB) plutôt qu'un tramway jugé trop dispendieux (Radio-Canada, 2015). Dès lors, le projet essuie de nombreuses critiques et est au cœur du débat public et politique local, jugé par plusieurs comme mal adapté aux besoins des citoyens de la ville et encore trop coûteux (Grondin, Reference Grondin2017). Au printemps 2017, le SRB est officiellement abandonné et le projet de tramway est relancé à la fin de la même année par l'administration Labeaume (Radio-Canada, 2017). En mars 2018, un premier tracé du futur tramway est présenté (Radio-Canada, 2018) et le 14 juin 2019 un projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale du Québec allouant des pouvoirs extraordinaires à la Ville pour la réalisation du projet (Radio-Canada, 2019). Les années qui suivent sont cependant marquées par de vives contestations notamment de la part des stations de radio privée de la ville (Porter, Reference Porter2019), une poursuite judiciaire contre la ville intentée par un groupe citoyens jugeant le tramway illégal (Moalla, Reference Moalla2022a) et de nombreuses modifications au tracé du projet à la suite des négociations houleuses avec le gouvernement du Québec (Morrissette-Beaulieu, Reference Morrissette-Beaulieu2021).

Parallèlement, le projet de troisième lien routier entre Québec et sa Rive-Sud s'est imposé dans le débat municipal à Québec depuis la campagne électorale provinciale de 2014 où le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir du Québec (CAQ) se sont engagés à faire une étude de faisabilité du projet (Radio-Canada, 2014). Dès lors, cet enjeu a suscité de vifs débats à Québec sur la nécessité d'un tel projet et a été un enjeu de campagne principal aux élections de 2017 (Belley et al., Reference Belley, Tremblay-Racicot and Quesnel2019). Ce troisième lien projeté est resté un enjeu saillant au cours des années suivantes puisque la CAQ a remporté une majorité de sièges en 2018 avec la promesse de débuter les travaux avant 2022 (Morin, Reference Morin2017).

Cette omniprésence des deux enjeux de transport depuis plusieurs années a fait perdre à ces projets leur caractère technique et les a politisés. Il en a résulté une forte polarisation entre des tenants du projet et ceux qui s'y opposent (Moalla, Reference Moalla2022b). Le tramway et le troisième lien ont ainsi acquis une valeur hautement symbolique pour les citoyens de Québec et traduit un clivage plus large entre deux modes de vie (Walks, Reference Walks2005) : un plus urbain et sensible aux questions liées au développement durable des villes et l'autre davantage banlieusard et prônant la nécessité de conserver une accessibilité automobile au centre-ville de Québec. De plus, malgré une grande complexité technique de ces projets et des débats politiques impliquant de nombreux acteurs, le tramway et le troisième lien n'exigent pas une haute sophistication politique pour se positionner dans le débat. En effet, les projets sont devenus des enjeux fortement émotifs pour les citoyens de la ville. C'est donc dire que ces enjeux ne sont plus envisagés dans une perspective de coûts-bénéfices, mais sont plutôt abordés de manière affective. Pour preuve, l'appui au troisième lien est par exemple plus grand dans les quartiers de banlieue de la ville au Nord du fleuve que dans ceux du centre-ville (Gagnon, Reference Gagnon2021), alors que ce projet aurait des bénéfices marginaux pour les résidents de ces quartiers, mais surtout des risques potentiels de congestion venant du flux de voiture de la Rive-Sud lors de leurs déplacements.

Des enjeux de brèches

Mais plus encore, ces deux enjeux pourraient également représenter des enjeux de brèche. Un enjeu de brèche est un enjeu (Taylor, Reference Taylor2009) qui crée un « dilemme politique » chez les électeurs qui le considèrent important, mais qui créée surtout une différenciation entre les partis et à l'intérieur de ceux-ci (Hillygus et Shields, Reference Hillygus and Shields2008). Cependant, pour que ce dilemme politique soit « activé », il faut qu'un parti politique soulève cet enjeu dans le but de créer une brèche dans un parti adverse et de gagner un avantage stratégique en contrôlant l'agenda politique relatif à cet enjeu (Dumouchel et al., Reference Dumouchel, Ouellet and Giasson2023 ; Wilson et Turnbull, Reference Wilson and Turnbull2001). Ainsi, le parti qui exploite une telle brèche a l'occasion d'aller chercher les électorats traditionnels d'un autre parti pour qui l'enjeu soulevé est primordial.

C'est exactement ce que Jean-François Gosselin, chef de Q21, le parti d'opposition officiel à la ville de Québec, a mobilisé comme stratégie avec les enjeux de la mobilité. D'abord, son parti s'est positionné comme l'unique opposant au projet de tramway lors de la campagne électorale de 2021 et en a fait son cheval de bataille (Porter, Reference Porter2021). En effet, ÉMJS, DQ et TQ soutiennent le projet du tramway, tandis que QFF ne souhaite pas se positionner clairement sur la question (Lavoie, Reference Lavoie2021a). Dans la même veine, Q21 s'est établi comme l'unique promoteur du projet de troisième lien sur la scène municipale à Québec. ÉMJS et QFF n'ont pas pris position sur cet enjeu, et DQ et TQ sont résolument contre (Lavoie, Reference Lavoie2021b). Ainsi, Q21 a profité de la forte saillance des enjeux du tramway et du troisième lien pour développer une offre politique qui le démarque de ses opposants en exploitant la brèche des enjeux de la mobilité à Québec.

En somme, dans le contexte des élections locales où l'information politique est difficilement accessible et les signaux provenant des partis politiques sont généralement faibles, la présence des enjeux simples de la mobilité hautement symbolique sur la scène municipale à Québec, et la mise en place d'une politique de brèche par Q21 sur les enjeux du tramway et du troisième lien permettent de croire que l’élection municipale de 2021 a été une élection où le choix de vote des électeurs a fortement été lié à leurs attitudes envers les enjeux de campagne. Bien que cette recherche ne cherche pas explicitement à démontrer la direction causale de cette relation, la faiblesse de l'attachement partisan définissant la scène politique municipale et le caractère symbolique qu'ont pris les enjeux de transport à Québec rendent davantage probable que ce soit la position des électeurs sur les enjeux de campagne qui détermine leur choix de vote plutôt que l'inverse.

Hypothèses

Afin de répondre à notre question de recherche à savoir si le positionnement des électeurs de la Ville de Québec sur les enjeux liés à la mobilité a été associé à leur choix de vote lors de la campagne électorale municipale de 2021, nous proposons de tester les deux hypothèses suivantes :

H1 : Le soutien au projet du troisième lien routier est positivement corrélé avec l'appui pour Jean-François Gosselin et négativement corrélé avec l'appui aux quatre autres partis.

H2 : Le soutien au projet du tramway est négativement corrélé avec l'appui pour Jean-François Gosselin et positivement corrélé avec l'appui aux quatre autres partis.

Échantillonnage et analyse descriptive

Pour réaliser cette étude, une lettre destinée à l'occupant a été déposée dans 2288 boîtes aux lettres choisies aléatoirement dans deux districts de la Ville de Québec. En tout, 914 questionnaires avec enveloppes de retour préaffranchies (pour une réponse sur un questionnaire papier fourni) et code QR (pour une réponse en ligne à l'aide d'un Google Form) et 208 enveloppes avec seulement un code QR ont été distribuées dans le district Montcalm-Saint-Sacrement (Cité-Limoilou) alors que 1079 avec enveloppes de retour préaffranchies et code QR ont été distribuées et 87 enveloppes avec seulement un code QR dans le district Louis-XIV (Charlesbourg). Nous avons choisi ces deux districts électoraux, car nous voulions obtenir des échantillons couvrant l’électorat urbain qui sera aux premières lignes de la construction possible du tramway et l’électorat des banlieues, surtout utilisateur de la voiture comme moyen de transport. Nous voulions en plus pouvoir comparer des contextes électoraux plus favorables au parti du maire sortant (Montcalm-Saint-Sacrement) et à l'opposition officielle (Louis-XIV).

L’échantillonnage a été fait à l'aide de deux algorithmes simples. Dans Montcalm-Saint-Sacrement, toutes les rues qui se trouvaient dans presque toute leur totalité dans le district ont été visitées à l'exception du Jardin Mérici, un complexe d'habitation privé difficile d'accès sans autorisation. Lorsque la première adresse à gauche de la personne distribuant les enveloppes se tenant au début de la rue finissait par 0, 2 ou 4, cette résidence recevait une enveloppe, sinon la distribution commençait à la deuxième porte. Du côté droit, la deuxième porte était choisie comme point de départ si la première porte à gauche avait été sélectionnée. Sinon, c’était l'inverse. Les distributeurs et distributrices d'enveloppes avaient comme consigne de sauter une porte sur deux une fois la distribution commencée et de passer directement à la porte suivante si une des adresses sélectionnées n’était pas accessible. Dans Louis-XIV, on a plutôt opté pour une sélection aléatoire de 209 rues du district puisque le nombre de rues était beaucoup trop important pour les ressources disponibles. La même logique de sélection des portes a été suivie. Les enveloppes ont été distribuées le 27 octobre dans le district Montcalm-Saint-Sacrement et les 3 et 5 novembre dans Louis-XIV. Seules les réponses reçues avant le 9 novembre ont été considérées valides. Puis, 574 questionnaires répondus ont été reçus (mais seulement 452 sont arrivées à temps) pour un taux de réponse global de 25.1%.

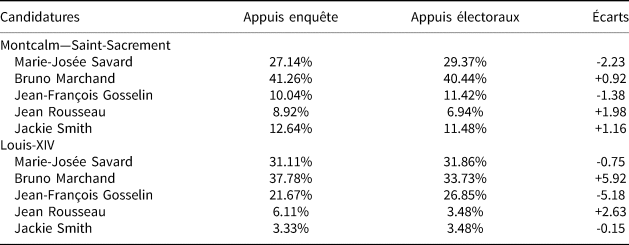

À la suite de l’élection du 7 novembre qui a confirmé Bruno Marchand à la tête de l'exécutif de la ville de Québec, il est intéressant de comparer les différences entre les réponses au sein de notre échantillon en ce qui a trait aux intentions de vote et les résultats finaux des votes pour la mairie à même les districts de Louis-XIV et de Montcalm-Saint-Sacrement. Notre stratégie d’échantillonnage a produit des résultats très satisfaisants (voir le tableau 1). Il y a bien des écarts de quelques points, surtout dans le district Louis-XIV, mais il reste que notre échantillon est plutôt représentatif de l’électorat, du moins en termes d'intention de vote. Les données présentées dans les prochaines sections ne sont donc pas pondérées.

Tableau 1. Comparaison entre les appuis pour les candidatures à la mairie dans le sondage et les résultats officiels

Le questionnaire comporte 19 questions regroupées en quatre sections.Footnote 1 La première section aborde les enjeux de mobilité ainsi qu'une question ouverte qui demande au répondant d'identifier l'enjeu le plus important pour eux. La deuxième section couvre les questions d'implication citoyenne et d'intérêt politique. La troisième section s'intéresse aux intentions de vote à la mairie et au poste de conseiller et conseillère. La quatrième section aborde les caractéristiques sociodémographiques ainsi que les votes passés des répondants. Ces questions ont été regroupées à la fin puisqu'elles sont de nature plus sensible.

Nous avons mesuré l'appui à trois politiques de mobilité. Dans le district central de Montcalm-Saint-Sacrement, 60.72% des répondants ayant une opinion se sont dit favorables à la construction d'un tramway. Cet appui chute à 39.53% dans Louis-XIV. Les proportions vont dans un sens différent lorsqu'on regarde l'appui au troisième lien. Dans Montcalm-Saint-Sacrement, seulement 24.29% des répondants ayant une opinion se montrent favorables à la construction d'un troisième lien contre 62.79% dans Louis-XIV. L'appui à la gratuité du transport en commun atteint 61.13% dans Montcalm-Saint-Sacrement contre 49.41% dans Louis-XIV.

Les enjeux identifiés comme plus importants de la campagne électorale par les répondants à l'aide d'une question ouverte ont été regroupés en six catégories : la mobilité, l'environnement, la fiscalité et les services, la gouvernance, une catégorie résiduelle et l'absence d'enjeu.Footnote 2 La mobilité a été identifiée comme l'enjeu le plus important par 54.07% des répondants dans le district de Louis XIV et par 50.20% des répondants dans le district de Montcalm-Saint-Sacrement. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que la question ouverte était précédée par trois questions relatives à la mobilité dans le questionnaire. Celles-ci ont ainsi pu avoir un effet d'amorçage (Kinder, Reference Kinder1998) sur les répondants et ont pu orienter leurs réponses. Ces résultats sont néanmoins cohérents avec les thèmes majeurs qui ont façonné la campagne municipale à Québec. Par la suite, les enjeux relatifs à l'environnement arrivent deuxièmes dans le district de Montcalm-Saint-Sacrement avec 19.43% des répondants tandis que dans le Louis XIV, les enjeux relatifs à la gouvernance qui occupe la seconde position avec 14.53% des répondants.

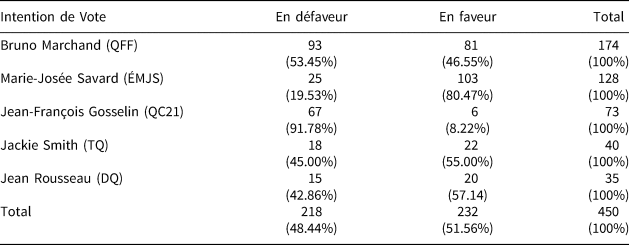

Nous avons ensuite regardé si en analyse bivariée il y avait une tendance entre l'appui au projet de tramway et de troisième lien routier et l'intention de vote. Les résultats présentés dans le tableau 2 sont clairs. 80.47% des répondants ayant l'intention de voter pour Marie-Josée Savard étaient en faveur du tramway contre 46.55% des répondants désirant appuyer Bruno Marchand et seulement 8.22% des supporters de Jean-François Gosselin. L'appui au tramway est majoritaire, mais mitigé pour les deux autres candidatures.

Tableau 2. Le vote pour les candidatures à la mairie et l'appui au tramway

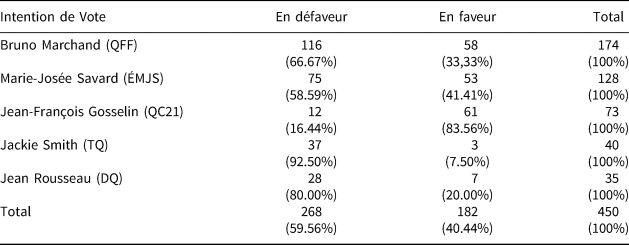

On observe une tout autre tendance dans l'appui au troisième lien routier (voir tableau 3). En effet, si 33.33% des répondants appuyant Bruno Marchand et 41.41% de ceux appuyant Marie-Josée Savard se disent favorables au troisième lien routier, ce pourcentage monte à 83.56% chez ceux qui appuient Jean-François Gosselin. L'opposition est très forte chez les répondants appuyant Jean Rousseau ou Jackie Smith.

Tableau 3. Le vote pour les candidatures à la mairie et l'appui au troisième lien routier

Il y a en effet une réelle différentiation sur ces deux enjeux. Les données montrent que pas moins de 67.58% des répondants en faveur du troisième lien sont opposés au tramway alors que 64.55% de ceux en faveur du tramway s'opposent au troisième lien. Il reste à savoir si ces positions tranchées ont structuré le vote ou bien sont-elles simplement un artéfact de facteurs plus profonds dans l'explication du comportement électoral.

Dans la section suivante, nous testons la relation entre l'appui ou non aux deux projets de transport structurants et l'intention de vote à l'aide d'une analyse multivariée. L'objectif ici est de mesurer si, une fois d'autres facteurs pris en compte, ces deux enjeux jouent toujours un rôle statistique pour expliquer le vote.

Analyse multivariée

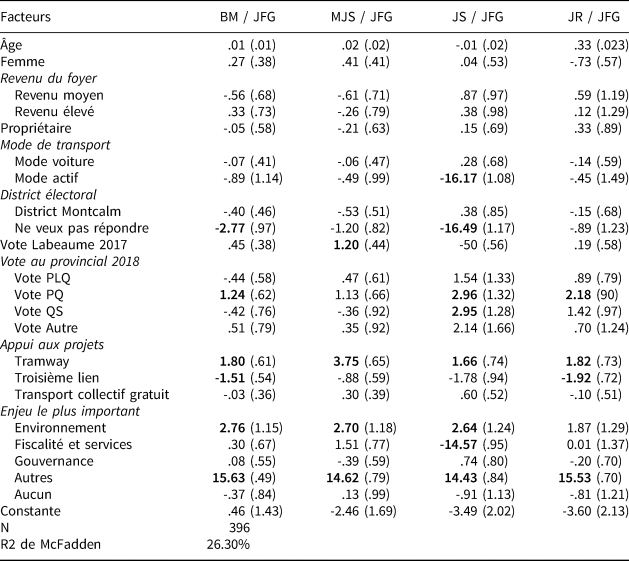

Le tableau 4 présente les paramètres produits par l'estimation d'un modèle logit multinomial à cinq choix de vote. Nous désirons en effet mesurer l'importance de facteurs pertinents pour expliquer le choix pour le poste de maire ou mairesse de la ville de Québec. Nos variables d'intérêt sont l'appui ou non (dichotomique) aux projets de tramway et de troisième lien.Footnote 1 Nous contrôlons pour les facteurs suivants. Premièrement, nous avons inclus une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si le répondant est en faveur du transport en commun gratuit dans la ville de Québec et 0 s'il est contre. Deuxièmement, nous avons une série de variables dichotomiques qui regroupe en grandes catégories les enjeux jugés les plus importants pour les répondants. C’était une question qualitative ouverte dans le questionnaire qui a été recodée en six catégories (mobilité, environnement, fiscalité et services, gouvernance, autres et aucun enjeu important). La catégorie de référence est l'enjeu de la mobilité comme étant le plus important. Ensuite, nous incluons une dichotomique qui prend la valeur 1 si le répondant affirme avoir voté pour Régis Labeaume à l’élection de 2017 et 0 si le répondant déclare avoir appuyé quelqu'un d'autre ou n'avoir pas voté à cette élection. Nous contrôlons également pour l’âge (variable continue), le fait d’être une femme ou non (variable dichotomique), le niveau de revenu par tercile (variable catégorique), le fait d’être propriétaire ou non de son logement (variable dichotomique), le mode de transport le plus utilisé entre la voiture, le transport actif et un mélange des deux (variable catégorielle) et le district de résidence (variable catégorielle).

Tableau 4. Intention de vote à la mairie—Multinomial Logit

Les paramètres sont estimés à l'aide d'un Multinomial Logit avec erreurs standards robustes. Les coefficients en gras sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95%.

Nous estimons un modèle logit multinomial avec comme choix de référence le vote pour Jean-François Gosselin de Québec 21. Les coefficients sont estimés à l'aide d'erreurs-types robustes et le tableau 4 présente les coefficients estimés.Footnote 3 Pour faciliter la compréhension des ordres de grandeur, nous utilisons dans le texte les ratios de cotes (OR ou Odds Ratios) calculés à l'aide de la fonction rrr de la commande mlogit en Stata. Nous avons 396 répondants valides pour le modèle.

Quand on compare l'effet d'un appui au tramway ou au troisième lien sur la probabilité de voter pour Bruno Marchand (QFF) que pour Jean-François Gosselin (Q21), on voit clairement un effet. La relation est positive et statistiquement significatif à un niveau de confiance de 95% pour l'appui au tramway (OR = 6.10) et négative et également statistiquement significatif pour l'appui au troisième lien routier (OR = 0.22). On retrouve en partie la même dynamique quand on compare la probabilité de voter pour Marie-Josée Savard (EMJS) ou pour Jean-François Gosselin. L'appui au tramway augmente la probabilité de voter pour Mme Savard de manière statistiquement significative (OR = 42.70). Cependant, il n'y a pas d'effet statistiquement significatif sur le vote lié à l'appui ou non au troisième lien. La dynamique ressemble à ce qu'on observe pour la dyade Marchand/Gosselin quand on s'intéresse à Jean Rousseau et Jackie Smith. En effet, l'appui au tramway a un effet positif pour l'appui aux deux candidatures (OR = 5.23 et OR = 6.16) et un effet repoussoir si on appuie la construction d'un troisième lien routier (OR = 0.16 et OR = 0.14). Ces quatre estimations sont statistiquement significatives. En pratique, quelles sont les conséquences des positions des répondants sur ces enjeux ? Nous avons réalisé des simulations algorithmiques pour comparer les impacts sur les intentions de vote des différentes combinaisons possibles. Par exemple, les personnes en faveur du tramway mais en défaveur du troisième lien routier ont en moyenne – et toutes choses étant égales par ailleurs – une probabilité prédite de voter pour Bruno Marchand de 40.83% contre 1.61% pour Jean-François Gosselin. À l'inverse, les personnes en faveur du troisième lien routier mais contre le tramway ont en moyenne une probabilité prédite de voter pour Bruno Marchand de 38.15% contre 43.69% pour Jean-François Gosselin. En résumé, le candidat Marchand ne souffre pas trop des enjeux de transports alors que le candidat Gosselin est très affecté. Autre résultat intéressant, les probabilités prédites de voter pour la candidate Marie-Josée Savard sont très volatiles. Parmi les répondants contre le tramway et contre le troisième lien routier, la probabilité prédite moyenne de voter pour la candidate est de 9.17%. Chez ceux en faveur des deux projets, ce pourcentage passent à 63,24%. L’écart entre le scénario en faveur du tramway mais contre le troisième lien routier et le scénario contre le tramway et pour le troisième lien routier fait varier à la baisse la probabilité prédite moyenne de vote pour la candidate Savard de 23 points (36.77% à 13.21%).

L'analyse multivariée du choix de vote chez les électeurs et électrices de Québec démontre clairement la présence d'un vote sur les enjeux. Non seulement la position des candidatures sur la construction d'un tramway et d'un troisième lien routier prédit en partie le choix du vote, mais en plus cette dynamique cadre parfaitement avec les mécanismes des enjeux de brèche où un parti réussi à s'isoler des autres pour bien se différentier au sein de l’électorat. Nos hypothèses sont ainsi confirmées.

Discussion et conclusion

Si les élections municipales au Québec et au Canada ont longtemps suscité peu d'attention de la part des chercheurs, on constate un intérêt croissant pour celles-ci depuis quelques années. Cette tendance s'explique en partie grâce à la collecte de nouvelles données d'enquête qui ouvrent la porte à une compréhension plus fine des dynamiques en jeu. Il était auparavant généralement admis que le comportement électoral au niveau local se différenciait substantiellement de celui des paliers provincial et fédéral. Pour cause, la vie politique municipale était souvent décrite comme apolitique en raison de la faible politisation des enjeux locaux et l'absence de clivages idéologiques notables entre les différents acteurs politiques. Or, plusieurs études récentes sont venues remettre en doute ce consensus et proposent plutôt que le comportement des électeurs est comparable aux différentes élections (Matthews et al., Reference Matthews, McGregor and Stephenson2021 ; Lucas et McGregor, Reference Lucas and McGregor2020). Notre étude vient renforcer cette idée en montrant que, comme aux élections fédérales (Anderson et Stephenson, Reference Anderson and Stephenson2011 ; Gidengil, Reference Gidengil1992), les attitudes envers les enjeux de campagne sont fortement liées au choix de vote.

Les élections municipales de 2021 à la Ville de Québec présentaient un contexte idéal pour étudier le vote sur enjeux en raison d'un multipartisme compétitif et de l'absence d'un fort effet du candidat sortant. Nous étions potentiellement devant un cas d’école d'un bouquet d'enjeux particulièrement polarisant qui nourrissait à la fois une guerre culturelle (Lavoie, Reference Lavoie2020) entre deux visions de la vie urbaine et qui plaçait un parti (QC21) dans une position avantageuse pour exploiter un enjeu de brèche. Nous avons tenté de démontrer la nature bien particulière de cette élection où deux projets de transport cohabitaient dans les réflexions de l’électorat. En effet, nous avons soutenu que les enjeux du tramway et du troisième lien ont acquis une valeur symbolique et qu'ils ont structuré la compétition électorale entre les partis en lice (Pontbriand, Reference Pontbriand2021 ; Radio-Canada, 2020b). Jean-François Gosselin a su utiliser les deux enjeux de mobilité comme enjeux de brèche pour se différencier des autres candidats. Il était le seul à la fois à soutenir ouvertement la construction d'un troisième lien et à s'opposer à l'implantation d'un projet de tramway. Or, le taux de participation moindre à cette élection, soit de 45% comparativement à 51% en 2017 et 55% en 2013, et la relative faible part du vote obtenue de 25% obtenue par Jean-François Gosselin laissent croire que le candidat à la mairie n'a pas su faire sortir suffisamment le vote anti-tramway et pro-troisième lien, alors que ces deux enjeux ont occupé une place prépondérante tout au long de la campagne électorale.

Les résultats de nos analyses ont confirmé nos hypothèses. En effet, il y a une opposition claire entre ceux qui appuyaient le projet de tramway et ceux qui appuyaient le projet de troisième lien routier. De plus, notre analyse multivariée démontre que les positions des différents candidats sur ces deux projets sont significativement corrélées avec le choix de vote de l’électorat. Le caractère hautement symbolique de ces deux enjeux au sein de l’électorat de Québec suggère que ce vote sur enjeux que l'on observe au cours de l’élection de 2021 représente probablement un cas de vote sur enjeu simple plutôt que complexe. Cela permettrait d'expliquer en partie comment ce vote sur enjeu a pu être aussi prégnant lors de cette élection, alors même que les élections municipales restent marquées par un déficit informationnel pour les électeurs et une absence d'heuristiques partisans.

C'est ici une contribution que nous espérons pertinente dans notre compréhension du rôle qu'occupe le vote sur enjeux dans l’étude du comportement électoral au municipal. La vie politique municipale est souvent perçue comme de nature différente des élections provinciales ou fédérales. Il semble, du moins quand on parle de vote sur les enjeux, que des similarités soient finalement assez fortes. Notre étude rencontre néanmoins les mêmes limites que la plupart des autres études sur les élections locales où nos résultats peuvent être difficilement généralisables à l'ensemble des contextes partisans municipaux. Elle offre néanmoins une contribution importante pour comprendre le vote électoral dans un contexte de multipartisme compétitif et ouvre la voie à une étude plus approfondie du rôle des enjeux dans le contexte municipal qui exigerait alors de faire appel à des méthodes de recherche tant qualitatives que quantitatives. Il est important de ne pas simplement coller des conclusions obtenues lors d’études d’élections provinciales ou fédérales sur les contextes municipales. Les plus récents travaux vont dans ce sens et cet article participe à cette renaissance de l’étude de la vie électorale municipale.

Supplementary Material

The supplementary material for this article can be found at https://doi.org/10.1017/S000842392400026X.